Al utilizar Celtiberia.net, asumes, por tu honor, no hacer uso de las informaciones aquí publicadas para destruir, expoliar ni realizar actividades ilegales relacionadas con el patrimonio, en ninguno de los lugares aquí detallados.

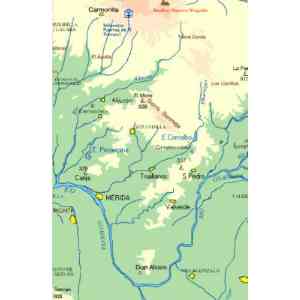

BADAJOZ Mérida

Clasificación: Otros

Información mantenida por: jugimo

Mostrada 131.905 veces.

Los embalses ¿romanos? de Cornalvo y Proserpina.

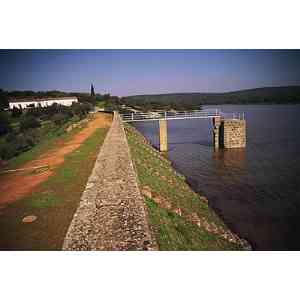

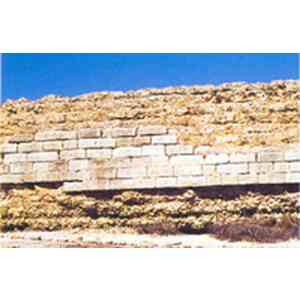

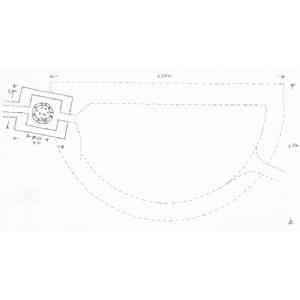

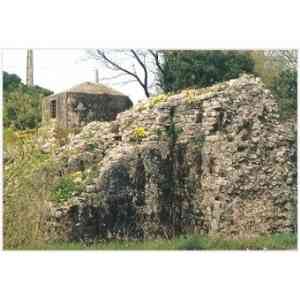

Imágenes de los muros de los embalses ¿romanos? (*) de Cornalvo y de Proserpina cuyas aguas, estancadas y de baja calidad, abastecían la antigua ciudad de Mérida.

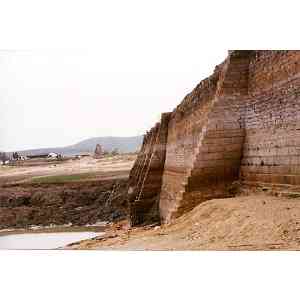

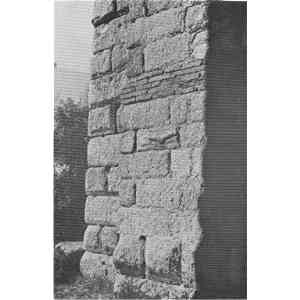

La presa de Cornalvo está realizada a base de grandes sillares graníticos reforzados con argamasa de cal con cantos y arcillas rojas apisonadas.Construida la primitiva captación a finales del s.I a.C. y posteriormente reconstruida en forma de talud, que se extiende entre dos colinas, con una longitud de unos 200 metros y una altura de 18 m.

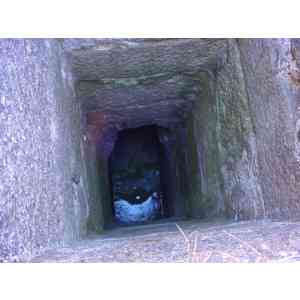

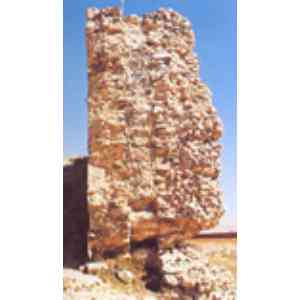

Frente al dique de la presa de Cornalvo y sumergida en el embalse se encuentra la primitiva torre romana de regulación de salida del agua. Ésta, se hallaba unida originariamente al muro por un puente de piedra. Del fondo de la "torre de toma", parte la conducción "Aqua Augusta", que en su camino hacia Mérida recoge, entre otras, las aguas de "El Borbollón".

La presa de Proserpina fué realizada también para el abastecimiento de Mérida,la capital romana de Lusitania.Se trata del mayor de los embalses que surtían de aguas a la ciudad.Su muro está fabricado con un núcleo de tierra y hormigón que se recubre de sillares graníticos dándole una forma de talud. Sobresalen nueve contrafuertes que dan integridad al muro. Dos torres adosadas permiten bajar al fondo donde se sitúan las compuertas de salida del agua.Situada sobre el Arroyo de la Albuhera, afluente del río Aljucén y éste del Guadiana en su márgen derecha; desde ella parte una larga canalización romana que llegaba hasta el "castellum aquae", ubicado dentro de la ciudad,después de pasar sobre los arcos del acueducto romano de "Los Milagros".

Las fotos muestran la parte interior del muro,aguas arriba, en un momento de su consolidación con inyecciones de cemento.

Este embalse era llamado Charca o Albuhera de Carija y su actual nombre de Proserpina lo recibe por una lápida, descubierta en el siglo XVIII, en la que se invocaba a la diosa hispanorromana Ataecina-Proserpina.

(*) http://traianus.rediris.es/textos/presas02.htm

Cómo llegar y horarios

Cornalvo: Autovía N-V hasta Mérida y desde allí carretera local de San Pedro hacia el Parque Natural de Cornalvo.

Proserpina:Carretera de Mérida a Montijo y desvio a la derecha, cerca del cerro Carija.

El poblamiento fue geoposicionado por jugimo.

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

El tema en discusión es difícil aunque en realidad es bastante simple. Intervienen muchos factores sencillos que en conjunto forman una realidad compleja, por eso yo recomiendo leerse y releerse el artículo (yo lo he hecho unas 2000 veces), pues me da la impresión de que el único que lo ha hecho es jugimo.

Esto no lo digo como un reproche, pues ha salido hace tan poco que no habrá habido tiempo de leerlo o analizarlo, pero si es conveniente que investigadores profesionales como Lucius, o de la talla de Alicia Canto, lo lean bien antes de expresar opiniones que me obligarían a argumentar lo mismo que está escrito ya. Así, además, podremos ir puliéndolo entre todos, pues seguramente contenga errores o cuestiones bastante matizables.

De todas formas es bueno resumir una serie de premisas:

- El agua embalsada no es potable. Ni para nosotros, ni para un romano, ni para un napoleónico, ni para un arapahoe. Los romanos lo sabían perfectamente como se deduce de los textos clásicos y de las peculiaridades de los acueductos (subterráneos, cubiertos, protegida el agua, etc. ¿tiene sentido si captan de un embalse?).

- Los romanos solo construían acueductos del empaque de los Milagros para llevar agua potable. Ninguna industria puede justificar esa obra.

- Las industrias de Mérida se localizan extramuros, tomando su agua de los ríos o norias. Alguna hay en la ciudad, pero saca el agua de una noria. Así no hay que pagar el impuesto por uso de agua pública.

- Los acueductos tienen tres usos normalmente, pero el más importante es el abastecimiento de agua potable, el principal, el fundamental. Luego, si sobra agua pasa a los baños públicos y, por último a usos particulares.

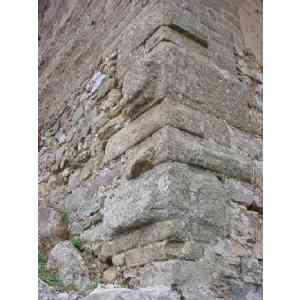

- El aparejo de la primera etapa de Proserpina no es romano. Siempre ha estado bajo el agua, casi nadie lo ha visto, y por eso nadie se había fijado. Solo hay publicadas unas pocas fotos de cuando se vació el embalse, pero bastante regulares.

- Cornalvo es más claro aún. Esta presa se monta sobre el specus, que pasa bajo ella y sigue valle arriba bajo el agua. Además, todos los autores dicen que estaba adelantada a su época, que su técnica –alveolar con muros formando retículas- se comenzó a hacer en el siglo XVIII. Pues claro, es que es posterior al acueducto y posiblemente del XVIII relacionada con una fábrica de papel que puso Campomanes.

Lucius, yo no insinúo que Proserpina se visigoda, digo que su aparejo es altomedieval encuadrable entre los siglos VI al X, nada más, no entro en la discusión de si son islámicos o visigodos, que por ahora bastante tengo con decir que no es romano.

He colocado también arriba las fotos del muro interior de la Presa de Proserpina, realizadas durante los trabajos de restauración y acondicionamiento llevados a cabo hace unos años, por si de ellas se pudiera deducir algún detalle constructivo que nos "hable" de su edad.

Santiago, deberíamos invitar un fin de semana a nuestros amigos Manuel Durán e Isaac Moreno, y como nó, también a Dña. Alicia, para que vengan a Mérida, y hacemos una visita guiada a estas presas tan singulares y a su entorno.

¿Qué pintaría aquí este exvoto?

Recuerdo ahora que hace unos doce años un amigo constructor compró los alrededores de la Albuera de Proserpina para llenarlos de chalets. Fuimos un día para localizar aguas subterráneas para la futura urbanización y nos tropezamos con el basamento de un templo romano en el Cerro Carija desde donde se domina todo el territorio. Nunca más he leido ni oido hablar de tal edificio. Los arqueólogos se mueven poco y el campo está lleno de sorpresas...;-)

En cuanto a las láminas del redescubierto Manuel de Villena Moziño que, como sabéis, reencontré y publiqué en 2001 y, gracias a la FUER, con sus deliciosos colores originales, la de la presa de Proserpina no puedo ni intentar reducirla para colgarla aquí porque encima es la más larga (1,33 m.) de las 19 que hizo y nos quedan (pero se puede ver en el libro, a doble página, 156-157: http://www.tiemposmodernos.org/novedad.htm).

Pero sí lo he intentado con la que el mismo Villena hizo del aljibe, su planta y dos secciones, firmada el 3 de junio de 1794, y que es la lám. XXXII del libro. Si te parece, Jugimo, la puedes asociar aquí (se llama "Mérida-Aljibe y mezquita de la Alcazaba por Villena Moziño 1794").

Después de medir y estudiar la obra concienzudamente, Villena, entre otras cosas, comenta (en su "Narracion", aunque ilegible en la foto): "...la mayor parte de las bóvedas que tiene (el aljibe) se conoce que han sido hechas por los romanos, pues están metidas en la muralla antigua romana, como se manifiesta en el plano y perfil: asimismo la ventana que le comunica luz: en la vista de la del Conventual bien sin falencia (sin error)...".

Después de otros razonables argumentos concluye, y soy de la misma opinión, "que los godos desbarataron esta obra a los romanos y la reedificaron los moros, y la adornaron con los fragmentos de los edificios godos y romanos...". Aparte de colocarle la mezquita árabe encima (que es una de las grandes novedades que nos aportaron las láminas de Villena...).

Yo misma, al comentar esta lámina (tan brevemente como pude, dado el espacio disponible para ello), p. 154, dije (y perdón por citarme, pero ya que lo estudié...) que "la techumbre de los dos túneles de bajada recuerda en efecto más a las técnicas árabes de raíz oriental. Parece, pues, que la famosa cisterna o aljibe de la Alcazaba debe ser en origen una obra civil romana... mientras las escaleras, los portales de acceso y el reservorio superior... han de corresponder a la restauración árabe..." (puesto que la mezquita no pertenece propiamente al aljibe).

Entonces preguntaría al Sr. Feijoo, ya que no conozco su recién aparecido artículo: ¿Han demostrado vuestros trabajos posteriores que ni siquiera la obra civil inferior del aljibe es romana, y que sus muros no se embuten en la muralla antigua?

Gracias. Pues ya me gustaría, es la vez en mi vida que más tiempo llevo sin andar por mis Extremaduras... creo que más de dos años, no se me han dado las ocasiones. Pero a ver si combino con algo en julio en Andalucía que pueda ir por la 630. Siempre está bien dejarse convencer, si después se tapea algo en El Antillano.

Por cierto, me he encontrado ahora esta noticia, del 17 de mayo http://www.antiguadigital.com/content/view/5632/51/

http://noticias.ya.com/local/2005/05/17/7222510.html

"Abierto al público el aljibe de la Alcazaba de Mérida, donde se ha descubierto la mezquita más antigua de Extremadura". Bueno, sobre la fecha yo no sería tan drástica, salvo que tengáis algún epígrafe, y el del 835 es muy tardío y no la menciona.

Habláis ahí de una "torre de comunicaciones". Supongo que habréis tenido en cuenta las novedades en este sentido que di, a partir de reunir y analizar los autores árabes, en aquellas Jornadas en el MNAR, en 1999, que salió en CE nº 17; esto es, la torre que mencionan a orillas del Guadiana al-Idrisí (p. 36) y al-Himyari (p. 50); aunque quizá estaba más hacia el E., hacia lo que llamé "el palacio pequeño" (p. 61-62), más hacia "El Chorrillo". No creo que fuera ésta, de todos modos, porque la que ellos dicen era de espejo, como la de Alejandría (fig. 2), y me la imagino más para controlar el tránsito por el Guadiana, pero serviría para ver un poco todo. En fin, Emerita siempre tan interesante, pero Marida también reserva sorpresas.

Jesús: Si ya es difícil en ocasiones ver lo romano en directo figúrate en esas fotos.

No obstante he estado viendo otras que tengo y existen algunos elementos de dudosa romanidad tanto en la presa como en el supuesto puente-acueducto, o sifón o lo que sea. La alternancia de soga-tizón no es la correcta y hay ripios. No conozco en directo los restos y Durán está en América, pero el sábado ya le preguntamos. Alicia: debes tener razón por lo de la organización administrativa para emprender estas obras. O son romanas o modernas. En medio nadie las hace.

Santi: Has hablado en varias ocasiones de aparejo medieval, altomedieval… ¿?. Yo lo dejaría en no romano. A partir de ahí, no creo que se diferencien tan claramente.

Esos textos parecen que hablan de rehacer, pero no descartes que ellos hipotetizasen que allí debió haber alguna presa para abastecer a los Milagros, probablemente a la vista de algunas fábricas que no entendieron. Igual te cuadra esto con algún aparejo de por allí, ¿no?. Y por lo que digo arriba a Alicia, apunta a que tiene que ser todo del XVII en adelante.

Juan: Repasando los acueductos extranjeros de que tengo noticia, todos toman de galerías de captación (más propiamente que “de drenaje”. El drenaje es para evacuar, no para aprovechar). En España hay que “repasar” casi todos porque se les ha asociado a presas en su mayoría. tienes tajo en el suroeste peninsular. De Zaragoza solo puedo avanzaros que ya sabemos seguro, desde hace unos meses, que no se abastecía de presa. Creo que poco a poco todos los acueductos darán la razón a Santi.

Por último, decir a Santi que le espera un periodo muy ajetreado disipando el polvo que ha levantado.

Miles de calzadas, puentes y otras fábricas se han hecho romanas sin sorpresa para nadie ni “protestas arqueológicas” y cuando dejan de serlo todos se alborotan. Es curioso.

Pero esto acaba de empezar. Los que habéis seguido el problema de las muchas vías y puentes que han dejado de ser romanos en este último año, ahora asistís al de las presas.

Seguro que en no pocos casos se irán encontrando hasta los papeles de construcción, como se han encontrado los del puente de Agoncillo (La Rioja), o los que encontró nuestro amigo Jeromor de la calzada de la Fuenfría, etc.

Y la mayoría caerán por el análisis comparativo de la técnica constructiva.

Todo para sorpresa de los promotores turístico-locales. Os mando un ejemplo de esta sorpresa en el paradigmático Mantible:

http://traianus.rediris.es/hemeroteca/2005_05_berberana.htm

Hay 6 comentarios.

1