Al utilizar Celtiberia.net, asumes, por tu honor, no hacer uso de las informaciones aquí publicadas para destruir, expoliar ni realizar actividades ilegales relacionadas con el patrimonio, en ninguno de los lugares aquí detallados.

CáCERES Alcuéscar

Clasificación: Ermita

Información mantenida por: jugimo

Mostrada 57.777 veces.

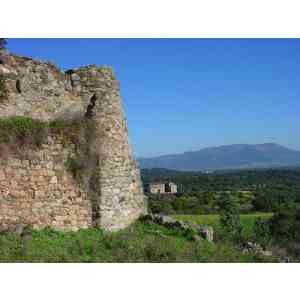

Ermita visigoda de Santa Lucía del Trampal

Ermita hispanovisigoda del siglo VII, de triple ábside, levantada con grandes sillares graníticos de factura romana. El entorno goza de un microclima muy especial; es un lugar privilegiado al abrigo de los frios vientos del noroeste, por encontrarse en la zona de umbría de la Sierra del Centinela. Ello favorece la presencia de abundantes naranjos y otros frutales, entre los que brota un caudaloso manantial de aguas minerales. Numerosas escorias de hierro de antiguas forjas romanas, varios elementos de una prensa olearia y los más de 40 altares de un primitivo templo pagano, dedicados a la Dea Sancta Attaecina Turibrigense, nos indican que fue un lugar muy visitado durante la época tardorromana-visigoda.

A pesar de que el edificio era conocido en el pueblo de Alcuéscar,fue redescubierto para la ciencia y el arte por el profesor D.Juan Rosco Madruga en 1980. Entonces era una ermita ruinosa, usada como establo de vacas y a punto de hundirse definitivamente como le ocurrió a la ermita vecina de Santiago,cuyos sillares terminaron sirviendo para restaurar la fachada de la iglesia parroquial de Alcuéscar.

Unos años después de su descubrimiento la Junta de Extremadura la declaró Bien de Interés Cultural, figura legal que protege tanto el monumento como su entorno, adquirió el terreno en que se encuentra, financió la excavación arqueológica y su restauración. Actualmente se ha construido un modernista centro de interpretación, un tendido eléctrico y unos aparcamientos totalmente discordantes con este hermoso poblamiento.

Cómo llegar y horarios

-Ayuntamiento de Alcuéscar (Cáceres).(La llave de la ermita la proporciona el señor Juez de Paz ).

El poblamiento fue geoposicionado por jugimo.

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

Lilit, para más información consulta: "LA IGLESIA MOZÁRABE DE SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL. ALCUÉSCAR (CÁCERES). ARQUEOLOGÍA Y ARQUITECTURA". Autor: Luis Caballero Zoreda .Investigador científico del Departamento de Historia Antigua del CSIC, publicado en septiembre de 1.994. (Ed. Regional Extremadura).

El documento más completo hasta ahora sobre esta iglesia es el Tomo II de Memorias de Arqueología Extremeña, realizado por los arqueólogos D. Luis Caballero Zoreda y D. Fernando Sáez Lara en 1999 y publicado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura (ISBN 84-7671-490-4) , y cuya consulta recomiendo a quienes quieran ampliar información sobre esta ermita. Se hace una descripción exhaustiva de los hallazgos y de los trabajos de excavación y restauración, con amplísimo material gráfico.Los directores del estudio arqueológico que llevó a cAbo el CSIC sobre Santa Lucía dan por seguro ese origen mozárabe, aunque todavía otros mantienen un origen visigodo.

Amigo Jugimo: quede claro desde el principio que de geología no me atrevo a debatir contigo, como supongo que tú no debatirías conmigo sobre latines... Al margen de ello, me refería no tanto a los materiales de las sierras como a su orientación, y en cualquier mapa de Extremadura podemos ver que la "V" que forman los alineamientos Sierra de San Pedro-Sierra de Montánchez tiene su vértice inferior precisamente en el Puerto de las Herrerías. Es curiosa esta "V" irregular que, con incursiones al norte y al sur del sistema montañoso, siguió después grosso modo la delimitación entre las dos provincias extremeñas, aunque de la cordillera entra mucho más en la de Cáceres que en la de Badajoz:

Sierra de San Pedro Las Villuercas

Sierra de Santa Cruz

Sierra de Montánchez

Representado muy esquemáticamente puesto que aquí no tengo opción de escribir textos en diagonal.

Jugimo: Leuciana es un misterio, y Lacipaea otro. Como curiosidad para nosotros y para todos los interesados/-as en este foro, traigo aquí lo que se dice textualmente de Lacipaea en la obra que más arriba mencioné (J. Rubén Jiménez) y que vivamente te recomiendo:

"LACIPEA: Población de VETTONES o LUSITANOS que figura como parada de la vía XXV del Itinerario de Antonino, la primera tras EMÉRITA, y previa a LEUCIANA. "Mansio" asimismo del Ravennate en un trayecto de COMPLUTUM a Emérita Augusta, tras RODACIS. De localización no determinada, dado lo impreciso del trazado de este primer tramo de la vía Emerita-Caesaraugusta hasta AUGUSTOBRIGA, donde la vía atajaba el Tajo [qué bonito esto de "atajaba el Tajo", añado yo]: dependiendo del trayecto se barajan las reducciones de Montánchez, Villavieja, Orellana o Navalvillar de Pela, que parece recordar el topónimo y se trata del lugar (Cerro Cogolludo) donde se localiza LACONIMURGI, ciudad situada en la zona por Ptolomeo. Figura por otro lado documentada como teónimo (epíteto toponímico de un teónimo omitido) en inscripción sobre ara [.. lacipaea ..] hallada en Mérida. Tal vez proceda interpretar ésta como [.. (ataecina) lacipaea ..]: en este caso la deniminación de la "mansio" se hallaría en relación a un santuario, más que a una población, y éste podría ser el santuario a ATAECINA del Trampal, Alcuéscar, lugar donde se cumplirían las distancias y cobrarían sentido tanto la inscripción epigráfica como el nombre de la mansio".

Te confieso que lo acAbo de descubrir y me he quedado a cuadros. Resulta que estábamos discutiendo la identificación o proximidad de Leuciana con Santa Lucía del Trampal, y ahora resulta que, de ser cierta esta hipótesis, lo que estaría en Santa Lucía del Trampal sería Lacipea... (¿!). Si esto fuera así, Leuciana podría efectivamente estar entre Montánchez y Trujillo (La Cumbre, Ruanes, Santa Ana, Salvatierra de Santiago y alguna otra localidad próxima podrían rivalizar por ser su "descendiente"). Saludos cordiales.

Yo pensaba que era la población la que se encomendaba al dios protector. Según lo que ellos mismos escriben: “Se trata de un ara votiva dedicada a un nuevo dios: Gipeiecvs por una ciudad LACIBAEA. Seguramente el teónimo, del que no hemos encontrado paralelos en tratados expresa un topónimo, posiblemente protector de límites o cipos, de la misma manera que existen otros protectores de cercados caminos, etc.”

Y luego traducen la inscripción como: “GIPEIEGO LACIPEA hizo el voto con ánimo agradable”.

En cuanto a la ubicación de Leuciana: ni idea.

Algunos la ubican en Sta. Cruz y según los datos kilométricos podría ser válida (más o menos lo que hay entre Albalá y Sta. Cruz, si dieramos por válido lo de Lacipea en Albalá) pero entonces nos cargamos, bajo mi modo de ver a Rodacis en la dehesa de la Roa (y más o menos igual de válido, pienso yo, sería Ibaernando que Santa Cruz, lo digo por los restos).

Por seguir elucubrando por esta vía de Lacipea/Albalá: si pensamos que la distancia del Itinerario entre Lacipea-Leuciana (esos 35 km y pico que señalas en una intervención anterior) fuese la distancia entre Emerita A.-Leuciana podría ubicarse a Leuciana en el trayecto Albalá-La Cumbre (es decir, Lacipea-Rodacis), no sé, vamos a poner en Salvatierra (que tiene restos romanos), en algún villar (Villarejo, Villa Diego, Villa Dolores) o en algún guijo (como aquellos Guijos y Abilillos que originaron después al cercano pueblo de Plasenzuela, creo que en éste se ha encontrado algún resto romano, pero no estoy seguro) Pero nos iríamos demasiado lejos kilométricamente y por contra estos lugares estarían demasiado cerca manteniendo las distancias tal y como se leen en el Itinerario (hasta me contesto solo la barbaridad que acAbo de relatar) .

Gracias por señalar mi error en el Pto. de las Herrerías/Sta. Lucía del Trampal y por la información sobre Magasquilla de Donaire.

Saludos.

CAMPEZUKO07 de nov. 2006Buenas a todos:

1. Ayer por casualidad, mi mujer me dejó encima de la mesa el volumén VII de Antigüedad y Cristianismo, Cristianismo y Aculturación en Tiempos del Imperio Romano (Un. Murcia, 1990). En este volumen tenía dos colAboraciones, una con Luis Caballero, y otra con Nieves Veas, entonces codirectora de las excavaciones de EL Gatillo. En esta última, titulada 'El elemento acuático en las iglesias visigodas', hacemos referencia, algo que se me había olvidado por completo, a la primera publicación que hubo sobre la citada iglesia:

Ordax, S. 'La Basílica hispano-visigoda de Alcuéscar', Norba II, Cáceres 1981. (pp. 492 del volumen VII)

Creo que, por mi parte, y aunque pedí disculpas en su momento, por mi mala memoria, vuelvo a repedirlas.

2. Y saco a colación este congreso por que releyendo el artículo escrito a pachas entre Luis y este servidor, he encontrado cosas muy muy interesantes que han pasado desapercibidas durante todos estos años, y que el mismo Luis no ha debido de tener muy en cuenta. Es una artículo muy extenso pero merecería la pena que alguien lo colagara de aquí, o si no se puede, de alguna página web visitable. El artículo se titula: 'Reutilización de material romano en edificios de culto cristiano'. Muy, muy interesante.

En este mismo artículo, establecimos una cronología para la evolución del Gatillo, por otro lado, bastante similar al que Cerrillo había excavado en Magasquilla de los Donaire. Ambos, con una ocupación musulmana (mirab) muy clara. En EL Gatillo, había un período paleocristiano muy claro, tanto en la tipología de la iglesia primitiva, como por los enterramientos y por el hábitat circundante. A este primer período correspondería el núcleo principal de la iglesia con el ábside de herradura (circa 500 d.C.). Un período posterior, sin determinar, vendría dado por la capilla funeraria adosada a sur, en la que se encontraron dos canceles que eran una reutilización? de dos lápidas sepulcrales romanas. Esta reutilización para canceles, de la que hablamos en el artículo, tenía sus paralelos en Ibahernando-Magasquilla y Sta. Lucía del Trampal. Frente al altar de pie único central, esta estancia funeraria tuvo un altar de 5 pies muy similar, también, al de Sta. Lucía. Esta zona se dató entre el 500 y el 550 d.C. porque el añadido posterior, con su batisterio de piscina central con dos loculi laterales, con claros paralelos en el mundo paleocristiano y primer momento del mundo visigodo (Casa Herrera, etc.), se fechó hacia el 550-600 d.C. Sobre esta fase, se superpone la época musulmana muy claramente, tanto por la cerámica de primera época como los enterramientos con su cipo-betilo en cabecera.

Como vemos, El Gatillo, que siempre ha pasado inadvertido, es clave para entender Sta. Lucía. No me puedo creer que a mismos altares y mismos canceles, una fuera de época tardorromana o primera época visigoda, y la otra mozárabe. Es más, en el edificio primitivo de El Gatillo, los canceles eran normales, mientras que en el edificio funerario eran lápidas romanas. ¿Se supone que Sta. Lucía también tenía un carácter funerario?

3. Cómo no voy a conocer Portera, efectivamente, mi común amigo de este foro nos llevó un día a Portera... y nos llenamos de pulgas porque por entonces servía de redil. Recuerdo que el ara estaba encastrada en el puteal del pozo. También estuvimos en Las Torrecillas, por entonces muy perdida, en el yacimiento anejo al miliario, entre Alcuescar y Cáceres, donde está la iglesia derruida con restos de mosaicos romanos, parte visigoda de algún muro, y tumbas antropomorfas, y también en la iglesia de la señora marquesa (o duquesa) mencionada anteriormente, en la finca que está cerca de Cáceres capital... incluso creo recordar que nos dieron permiso para entrar a visitar la del Campamento militar...

4. Y el tema de siempre, ¿qué hacían tantas lápidas de Norbanos encastradas en Sta. Lucía?

Un saludo a todos.

Hay 4 comentarios.

1