Autor: silmarillion

viernes, 08 de junio de 2007

Sección: Lenguas

Información publicada por: silmarillion

Mostrado 337.817 veces.

Apostillas al Glosario de arabismos

De como fue gestado, de los foreros intervinientes, de las discusiones que hubieron,los hallazgos realizados y el sentido del humor demostrado por todos los participantes.

Y de como por tanta sapiencia demostrada y adquirida hubo de

mudarse a otra página

el mentado Glosario cuando en esta ya no cabía;

quedando como muestra las conversaciones mantenidas sobre la

términología árabe en la

lengua castellana, su etimología y la bibliografía

pertinente a todo aquél que desee investigar el tema.

Listado de topónimos relacionados con el Glosario de

arabismos

Glosario de arabismos de la lengua castellana

Contribuciones, discusiones, comentarios y apostillas al

Glosario

J.J. Guijarro , Calatrava, Onnega, Tm, Jeromor , A. Canto,

Abo, Hartza, Giorgiodieffe, Jugimo

Bibliografía ( aportada por Calatrava y Dra. Alicia Canto )

* Abellán Pérez, J., Toponimia hispano-árabe y romance:

fuentes para la Historia Medieval, Cádiz, Aguija Ediciones,

1999.

* Alcalá Venceslada, A., Vocabulario andaluz, Jaén,

Universidad de Jaén, ed. facsímil, 1998.

* Asín Palacios, M.: Contribución a la toponimia árabe en

España, Madrid, Imp. Estanislao Maestre, 1940.

* Calvo Baeza, J.M., Apellidos españoles de origen árabe,

Madrid, ed. Darek-Nyumba, 1991.

* Calvo Baeza, J.M.: Nombres de lugar españoles de origen

árabe, Madrid, Darek-Nyumba, 1990.

* Chavarrías Vargas, J.A., Contribución al estudio de la

toponimia latino-mozárabe de la Axarquía de Málaga, Málaga,

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 1997.

* Corominas, J. y Pascual, J.A., Diccionario crítico

etimológico castellano e hispánico, Madrid, ed. Gredos,

1984.

* Corriente, F., Diccionario de arabismos y voces afines en

iberromance, Madrid, ed, Gredos, 1999 y 2003.

* Corriente, F., Diccionario Español-Árabe, Barcelona, ed.

Herder, 3ª ed., 1997.

* Corriente, F., El léxico árabe andalusí según el P. de

Alcalá (ordenado por raíces, corregido, anotado y

fonéticamente interpretado), Madrid, Universidad

Complutense, 1988.

* Faure, R. Ribes, M.A., García, A., Diccionario de

apellidos españoles, Madrid, Espasa, 2001.

* Galmés de Fuentes, A.: Glosario de voces

aljamiado-moriscas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1994.

* Garulo Muñoz, T., Los arabismos en el léxico andaluz,

Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983.

* Giol y Soldevilla, A., Palabras españolas de origen árabe,

Madrid, ed. Darek-Nyumba, 1983.

* Maíllo Salgado, F.: Los arabismos del castellano en la

Baja Edad Media, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998.

* Martín Alonso: Diccionario medieval español, Salmanca,

Universidad Pontificia de Salamanca, 1986.

* Martínez Ruiz, J.: El lenguaje del suelo: (toponimia) /

Juan Martínez Ruiz, Jaén, Universidad de Jaén, 2002.

* Nieto Ballester, E., Breve diccionario de topónimos

españoles, Madrid. 1997.

* Pérez Escalera, J.: Vocablos castellanos procedentes del

árabe, Huelva, 1990.

* Pérez Escalera, J.: Vocablos castellanos procedentes del

árabe, Huelva, 1990.

* Terés, E.: Materiales para el estudio de la toponimia

hispanoárabe: Nómina fluvial, Madrid, CSIC, 1986.

CELESTINA, LA DE LA CUCHILLADA. Rubén Soto Rivera

http://cuhwww.upr.clu.edu/exegesis/33/soto.html

http://students.washington.edu/prem/mw/ph.html

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/mwd_search.html

ESCRITURA BILINGÜE EN EL REINO DE GRANADA (SIGLO XVI) SEGÚN

DOCUMENTOS INÉDITOS DEL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA. JOAN

MARTÍNEZ RUIZ. AIH Actas I 1962. Pdf.

LA HISTORIA CULTURAL EUROPEA: ALGUNAS OBSERVACIONES EN EL

ATLAS LINGUARUM EUROPAE

Wolfgang Viereck, Universität Bamberg. Pdf.

ASPECTS OF THE SPREAD AND BOUNDARIES OF CATALAN LEXICON IN

ANDALUSIA. Juan A. Sempere-Martínez. Pdf.

Peculiaridades en la pronunciación de español peninsular.

Pdf

Estudio de los topónimos. Clasificación lingüistica de los

topónimos Pdf.

Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua Española.

Corpus diacrónico del español. Corde.

http://www.rae.es

Fuentes Fóneticas True Type, descarga gratuita:

http://www.freelang.net/fonts/index.html

http://www.geocities.com/celin_unmsm/ipaphon.htm

http://www.phon.ucl.ac.uk/shop/fonts.php

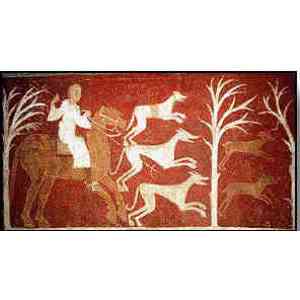

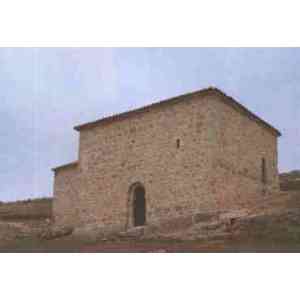

Ilustraciones

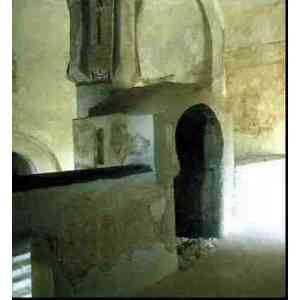

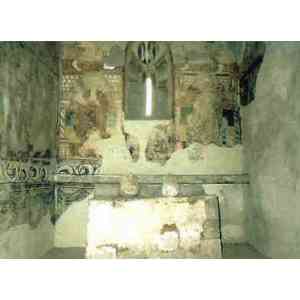

San Baudelio de Berlanga.

Templo de planta cuadrada de finales de siglo XI, con una

bóveda formada por arcos que parten de un pilar central que

en su parte superior alberga una pequeña linterna

cilíndrica. Se prolonga la nave en una capilla mayor con

bóveda de cañón y una tribuna sostenida por arcos

peraltados.

Imágenes recogidas de distintas webs

Corán estilo Nashki siglo XVI

Caligrafía islámica Irán siglo XIX

Mezquita Cristo de la Luz Toledo

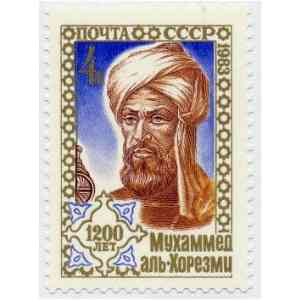

Sello postal

Artículo repuesto y corregido

Más informacióen en: http://www.apresmoiledeluge.blogspot.com/2005/07/lingstica-arabismos-del-castellano.html

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

Silmarillion...¡¡impresionante!!. Se de más de una docena de personas que estarán desenado ver terminado este trabajo. Oja´lá luego recuerden de dónde lo tomaron. Ánimo, es una labor encomiable y sobre la que tendremos que estar atentos. Muy buen trabajo. Un pequeño apunte sobre una palabra graciosa: bérbero o bérberos, que procede de berberís (del árabe clásico barbaris) a través del latín científico medieva, como tantas otras y que significa Agracejo (especie de árbol berberidáceo). Lo dicho...enhorabuena y mucho ánimo.

No es casual seleccionar los frescos de Berlanga como ilustración del Glosario.

De autoría desconocida atribuida a tres artesanos distintos, los frescos son una de las muestras más primitivas de la pintura rómanica en España y la cruza de dos lenguajes estéticos.

Fueron vendidos en el año 1922 y pueden encontrarse hoy en varios museos del mundo, entre ellos el Museo del Prado luego de una "operación de rescate".

Quedan las improntas en los muros de San Baudelio.

Los textos al pie de las imágenes corresponden a jarchas recogidas de la página de la Biblioteca Augustana, Jarchas romances en muwassajas de autores del siglo XI.

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo11/Jarchas/jar_11si.html

Pues va a ser que tienes razón Jeromor.

Al parecer fuí engañado, cual vil guiri, por el boato y el lujo de la "visita política" que coincidió con la mía y por la mala información recabada aquí y allá durante la tan concurrida visita "no guiada".

Nada como las fuentes escritas para informarse. Disculpas.

Sobre choz habría que poner la variante chuzo, que la RAE define como "palo armado con un pincho de hierro", y en cambio la hace venir de suizo. Sin embargo Simonet en Glosario de voces ibéricas y latinas da las variantes thauchol, chuzon, zuizon, xutxo, xusso ..., y sigue la propuesta que las relaciona con el bajo latín teutona y teutonus. Caen chuzos de punta.

Por cierto que choz no viene en el drae.

Choz:

Quizá metát. de *zucho, este del ár. hisp. zúǧǧ, y este del ár. clás. zuǧǧ, cuento de la lanza

Viene en el Drae , ediciones 1729 a 1992 y en la vigesimo segunda, Usual, se encuentra como :

1. f. Golpe, novedad, extrañeza.

de ~.

1. loc. adv. desus. De golpe, de repente.

Incluyo chuzo en el listado

Hola, pueblo, vaya tarea Silmar! Interesante, útil, pero me da que larga...

Por echar una mano, voy a quitar trabajo -por lo menos uno- de la lista de apellidos de AMCanto:Amezqueta, del vasco ametz 'quejigo' y sufijo locativo -keta (variante de -eta tras sibilante): quejigal, robledal. Es además un pueblico de Gipuzkoa.

Alvarez será 'hijo de Álvaro', digo yo, y Álvaro me suena a Alvar, que era el padre de Viki el vikingo, usease, ¿un nombre germánico o así, como tantos que hay?

Y sobre guijarro-guijo, podeis leer algo aquí mismo:

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=3626

Ánimo, que como decía Sancho "muchos pocos hacen un mucho".

Pues sí, Alvaro es germánico (precavido, atento); luego también Alvarez.

Me sumo también a lo dicho por tm sobre Amezqueta/Amezketa: totalmente euskaldun.

Tengo mis dudas sobre "Anaya", que es vasco para "hermano" (Anaia) y me consta como apellido euskaldun asimismo.

Y una duda menor sobre "Benassar", conozco a varias personas con ese apellido (aparte de la obra de Bartolomé Benassar) y siempre me habían dicho que se trataba de un apellido judío...

Sobre "Aznar" se ha hablado también recientemente en estas páginas. Igualmente parece provenir del vasco "azeri", zorro, con el mismo significado que, curiosamente, Alvaro.

Silmarillion:

Quitaría de la lista "cora", la palabra es en definitiva griega, "chora", le pasa como a "costo", al-kust, pero que viene a su vez de latín y griego.

A cambio de la pérdida:

jaima: Del ár. ẖaymah. 1. f. Tienda de campaña de los pueblos nómadas del norte de África.

Y para cuando llegues a la M (que vas a toda pastilla):

mejunje: Del ár. hisp. mamzúǧ, y este del ár. clás. mamzūǧ, mezclado. 1. m. Cosmético o medicamento formado por la mezcla de varios ingredientes.

Es que si se retira cora también habría que retirar colcótar y varias más.

Habría que decidir si se incluyen todas las palabras o solo las que pasan al castellano directamente desde el árabe.

Y que sucede con las palabras que ingresan al castellano a través de otro idioma, por ejemplo el francés y son de origen árabe, como babucha?

Y tres más antes de irme a la cama, todas flores (¡y cómo no, de los perfumados patios andaluces!):

*alhelí. Del ár. hisp. alẖayrí, este del ár. clás. ẖīrī, y este del persa xiri.

*azucena. Del ár. hisp. asussána, este del ár. clás. sūsanah, y este del pelvi sōsan.

y una de mis favoritas absolutas:

*jazmín. Del ár. hisp. yas[a]mín, este del ár. clás. yāsamīn, y este del pelvi yāsaman.

Pues sí, las palabras que podemos tener antes de que llegaran aquí los árabes, del griego o del latín, no deberían estar, vamos, me parece lo coherente. Si aquí se hablaba latín, a la caparrosa se la llamaría "calcendix". Lo que veo más difícil es lo de llegar a "colcótar", ¿será seguro que viene del gr. χαλκάνθη? Mi diccionario de griego doméstico es limitado, y no la trae, pero el paso es difícil, de jal-kan-the hasta kol-ko-tar. Mmmmmmm

Y me apuesto a que si buscamos "babucha" en textos andalusíes la encontramos, cómo no iba a usarse esa palabra en Al-Andalus, algo tan del día a día. Y, de hecho veo que viene en el DRAE de 1884 con orígenes sólo árabe y persa. Eso de "babouche" es un lapso de algún académico galófilo... Voto por quitar cora y similares, y dejar babucha.

Silmarillion: Esto se está arabizando tanto que he pensado que convenía cierta ambientación ilustrada de escritura y pronunciación. Tienes en Imágenes ya estas cuatro, por si las quieres asociar:

Alfabeto árabe básico. Aprendizaje y pronunciación

Alfabeto árabe según su posición

Números en hindi

Números árabes

En la primera de ellas he añadido una serie de sitios buenos (seguro que los hay mejores) para aprender aunque sean los rudimentos de las letras solas y por posición, cómo se pronuncian, cómo se escriben, etc. Los números en hindi es para que se recuerde que no son árabes, como se dice, sino importados por ellos de India.

Notitas para cuando arranques la locomotora ;-) : "alcázar" tiene que ir después de "alcazaba"; y corregir "mejunje".

Otras dos pifias académicas:

a) "álgebra: Del lat. tardío algĕbra, y este abrev. del ár. clás. algabru walmuqābalah, reducción y cotejo" [aparte de que este "este" debería de llevar acento].

Considerando que según muchos esta ciencia matemática recibió su nombre del famoso científico andalusí que los cristianos llamaron"Gever" o "Gebir", del siglo XII, es imposible que "álgebra" esté ya "en el latín tardío". Hay otros que piensan que se lo debería más bien a una de las técnicas del también árabe al-Khwarizmi para resolver ecuaciones, llamada "al-jabr". Per éste vivió en el siglo IX (1), por lo que en ninguna de ambas hipótesis es posible que se documente la palabra “álgebra” ya en el latín tardío. O bien, ¿qué es para ellos el “latín tardío?)

(1) "The algebra treatise Hisab al-jabr w'al-muqabala was the most famous and important of all of al-Khwarizmi's works. It is the title of this text that gives us the word "algebra" and, in a sense that we shall investigate more fully below, it is the first book to be written on algebra": http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Al-Khwarizmi.html (muy buen sitio para biografías de científicos)

b) Los términos usuales para dos palabras que están ya en la lista son "guarismo" y "algoritmo", y veo que los Sres. Académicos también los hacen venir de otro "latín tardio", *algobarismus...", aunque es evidente por su nombre que tiene que ser de al-Khwarizmi, “natural de la ciudad de Khwarizm”. Bueno, bueno... ¿quién les asesorará en estas cuestiones?

Para algún curioso sobre el sevillano Geber o Gever, según creo el posible diseñador de la Giralda como (también) observatorio astronómico:

www.ipa.min-cultura.pt/pubs/RPA/v7n2/14.pdf (en la nota 168).

*zaharrón: Del ár. hisp. *saẖrūn. desus. Moharracho o botarga. (¡no me extraña!). Bufón, persona que hace el ridículo.

(Por curiosidad, botarga, abotargado, etc., vienen "De Stefanello Bottarga, apodo de un actor italiano que usaba estos calzones, este del it. bottarga, especie de caviar, y este del gr. ἁβροτάριχον, de ἁβρός, delicado, y τάριχον, pescado o carne en salazón." Curioso.

Y otro lapsus: viene "abotargarse" como de "abotagarse" ("Quizá de una raíz romance bott-, de carácter expr."), pero no sus participios. Tampoco "desleído" y otros muchos.

Bueno, me voy a votar, que ahora habrá poca gente :-) y con la siesta me "abotagaría".

Jugimo:

faca;

Del ár. hisp. fár?a, y este del ár. clás. far?ah, hierro de lanza; cf. port. faca

alfanje Del ár. hisp. al?ángar o al?ángal, y este del ár. clás. ?angar

alfaca es un cruze entre alfanje y faca.

Almorzá es una delincuencia idiomática: ) almorzada es cruce de almozada y almorzar ( al + mordiscus) : almozada, de almueza: ambuesto:amuesto ambueza Del celta *ambosta, compuesto de *ambi-, ambos, y *bosta, hueco de la mano; cf. irl. medio boss, bass, gaélico bas y bretón boz)

-Algollón gollete Del fr. goulet, paso estrecho

madrila, almatriche, almatricce, al + matrix.

no hay una palabra albuera, es una contracción de albufera. en el mapa de la batalla de albuera, mayo de 1811 figura como albfera. La albuera, badajoz.

para argareal no tengo dato alguno, mas que suponer que si es una acción verbo parte de una terminación ar y ha de ser argalear....pero no creo que sea arabismo de ningun tipo. palabro de cañamero.....

almoroquï... no la he hallado, almacabra si, cementerio de moros, . almaqbára, y este del ár. clás. maqbarah ....

Dice el máximo conocedor de la lengua mozárabe, Álvaro Galmés de Fuentes, Dialectología mozárabe, Madrid, Gredos, 1983, pp. 14- 14:

“Al producirse la arrolladora invasión árabe en 711 la mayor parte de la España románica quedó sometida al dominio musulmán. Los principales focos culturales del mundo hispánico romano-visigodo, como Toledo Mérida, Córdoba, Sevilla, Zara¬goza, etc., permanecieron durante siglos bajo el dominio de la cultura y de la lengua árabes. No obstante la romanidad no sucumbió ante la invasión. La lengua romance siguió pervivien¬do bajo el dominio musulmán, aunque relegada al plano fami¬liar, y, desgajada de sus cohablantes norteñas, con rasgos claramente arcaizantes. A esta lengua románica los árabes dominadores la designaron con el nombre de lisan sal ayam o ayamiya, es decir, ‘lengua extranjera’, y a los que la practicaban mustarib, que significa ‘el que sin ser árabe se hace semejante a los árabes’, y de donde deriva el español ‘mozárabe’. La designación árabe de esta lengua de los mozárabes ha dado, por otra parte, en español ‘aljamía’ nombre con el que en la actualidad se designa también a los dialectos mozárabes. Ahora bien, como existe en la Península otra lengua aljamiada, la de los moriscos (que para mayor precisión yo llamo siempre ‘aljamiado-morisca’), que, en cuanto a la correspondencia de signos difiere sustancialmente del aljamiado mozárabe, como luego veremos, aunque con frecuencia (dando lugar a erróneas interpretaciones) instintivamente se han tratado de equiparar, es, sin duda, el término más adecuado para designar al roman¬ce de la España musulmana el habitual, por otra parte, de ‘lengua o dialecto mozárabe’.”

El dialecto mozárabe se vio muy influido por la fonética y el vocabulario árabe, dando lugar a vocablos y topónimos, de forma mixta romance- árabe o con cambios fonéticos influidos por el superestrato árabe. Es el caso de madrila, cuyo étimo es latino: matrice, y cuya evolución fonética ha sido influida por el árabe matrice> matrich> machrit> madrid> madril> madrila.

Yo no incluiría madrila, porque el étimo no es árabe.

Jeromor:

Tropelías de la Real Academia, olvidos, deslices y otrs menudencias:)

macabro desde 1924 a 1992 figura con la etimología del ar. clásico maqbarah, tumba. Luego se ve que se han "arrepentío" y figura como lo has puesto tú, del fr. macabre......

MACABEO y MACABRO no tienen nada que ver.

Macabeo era un sobenombre que adoptaron los líderes de la resistencia judía contra la dominación griega. Si no me equivoco viene del hebreo Makkabi (¿o era Makabbi?) como el equipo de baloncesto, ;o) y significa "martillo".

Jugimo:

varias de esas palabras ya se encuentran en la lista, como: aldea, alforja, almadén, acebuche, alfoz.

Otras que citas no se encuentran en el Drae, por ejemplo, albalat. La única que está es balasto, y ya sabemos que aparece como ingresada desde el ballast inglés, aunque me pregunto por qué si el significado de ballast es lastre da origen a balasto, y por qué si la presencia árabe en la lengua castellana es tan evidente hay que pensar que balasto viene de un préstamo lexico del inglés y no directamente del árabe.

les abriré un listado paralelo a las que no figuran en el Drae, de acuerdo?

Para contentar a todos he incluído macabro como una etimología discutida :)

mohín deriva de mohíno.

Hartza creo que tengas razon...pero el texto tomado por Silmarillion hace ver como los ingleses (que piensan solo a si mismos) lo han importado de francia muy muy tarde.

Creo que la palabra arrivò antes en Espana y en Italia, que allà.

Vivir para ver y ver para creer....

estoy componiendo la lista de topónimos y encuentro...ALHAMA ESPRINGS!!!!!! (Alicante)

Los yanquis tienen Palm Springs, y Alicante Alhama Esprings!!!!! No hay nada como la preservación de la pureza del idioma :)

Esto tiene un tamaño bárbaro. A Silmarillion (19/02/05- 15:58)...¡¡ahora entenderás mi empeño con tener respuestas de la RAE para los orígenes inciertos!!. ¡¡Leches, como que me han convertido en un origen incierto!!. Tiembla A.M. Canto...¿Qué diría el pobre cardenal Silíceo, de apellido pétreo si supiese lo que ha ocurrido con su flamante hidalguía?.

como esta obra es magna por arroba y por abajo...añado alguna palabreja para sentirme útil.

zabacequia (del ár. andalusí "sáhb assáqya" y este del ár. clásico "sahibu ssaqiyah"= jefe de acequia. En la península el Acequiero.

Zabalmedina, del ár. andalusí "sáhb almadina". jefe de la Medina (en Aragón, Juez con jurisdicción civil y criminal.

zabazoque, del ár. andalusí "sáhb assúq" y este del ár. clásico "sahibussuq", o Almotacén (el jefe del mercado).

y la Z da para mucho....

Saludos.

Dice Brigantinus

Hoy, a las 15:24

No es por dar la brasa, pero al respecto de la polémica macabro-macabeo, pero el segundo término, al menos en la Enciclopedia Británica, lo traducen como "martillo", o "martilleador", o "extinguidor".

Guijarro

Que bien la Z!!!

Una letra llena de sorpresas agradables. Lo único que hay que ir al Drae 1992, por que la versión actual no trae alguna de las palabras, como zabacequia...

ese "sáhb" es el traducido habitualmente por los angófonos como Sahib, jefe o sr. Sahib y memsahib para las damas.( ese término es la suma de madamme + sahb)

Que yo sepa, no, Giorgio, aunque también los turcos y bereberes nos dieron de lo lindo. Lo que sí hay es la expresión "haber moros en la costa", para referirse a algún peligro (o cuando vamos a hacer algo a escondidas y hay alguien que nos puede ver)

Por su parte, los españoles también servimos de base a mitos como el gatto mammone: en Albania, hay una especie de "coco" con el que se asusta a los niños y al que llamán el Katallâ (=catalán) en recuerdo de las rapiñas de los almogávares catalanes y aragoneses en los Balcanes en el siglo XIV

La ceremonia de la exoneración fue cruel para el pobre huérfano. Un chico le tiraba de una manga; otro satisfacía su deseo de tantos días quitándole el sombrero y poniéndoselo para dar dos paseos por la huerta; aquél le empujaba

Página 93

hacia adelante; Éste hacia atrás; uno le arrancaba un botón; estotro pugnaba para arrancar el corbatín, y la tía Nicolasa presidía este tormento riendo y acompañando cada estrujón con sus apodos y calificativos más usados, tales como "sapo, zamacuco, escuerzo, lagartija, avefría, D. Guindo, espantajo, etc."

1871, Pérez Galdós, Benito. El audaz. Historia de un radical de antaño

Dos miniapostillas:

1) "Zarracatín" es el nombre del yacimiento donde estuvo la ciudad peregrina de Siarum, luego municipio flavio, término de Utrera de donde procedería la famosa tabula Siarensis. Y tenía entendido que podía ser mezcla de latín y árabe, como "La Higuera de Searo".

2) Sobre Sebta para Ceuta: En realidad viene del latín. En árabe se adaptó el nombre romano de la ciudad, que era "Septem" Fratres, se supone que por las colinas inmediatas.

3) Y una pequeña "faena" para Silmarillion, en el sentido literal: más trabajo. He encontrado este website, con ¡1250! palabras castellanas procedentes del árabe: http://www.orbilat.com/Languages/Spanish/Vocabulary/Arabic_words.html

Es de Orbis Latinus, quién iba a imaginar que tenían esto ahí.

Corréctisima esa "apostilla" de la Dra. Canto, como no podía ser de otra forma.

Hepta en griego, Septem en latin y Sebta una adaptación del romano el árabe.

Strabón XVII, 3,6. "tôn Heptà Adelphôn mnémeta" debajo del monte llamado Abile; entiendo que quizas el Hacho, igual al Facho de Donón (como señalización costera) donde aparecieron esas aras a los dioses lares de Berobriegocoi (a mi entender). Septem Fratum monumenta, "la tumba de los siete hermanos".

Itinerario de Antonino: A TINGI LITORIBVS NAVIGATVR VSQUE AD PORTVS DIVINOS.

Ad Septem Frates M.P LX

Ad Abilem M.P. XIIII

Había que ver en un mapa esos 20,72 Kms ( XIIII millas) como coinciden.

Abo: Pues bien señalado también, quizá venga incluso del griego "(H)Eptaì 'Adelphoì" o algo así, y que a su vez los romanos lo latinizaran, sería el mismo caso que con Akra Leuke. No tenemos testimonios de época griega anterior para la ciudad, pero quién sabe. Claro que no es verosímil que la ciudad tuviera de verdad un nombre griego, sería como los geógrafos griegos traducirían a su vez el nombre indígena, esto es, bereber y mauro (eso para los que dicen que los marroquíes están ahí desde antes de ayer o poco menos...).

Necesito hacer un inciso no arábigo, y preguntar a los filólogos de guardia para respuesta urgente: ¿Cómo se llama lo que hace un toro en la plaza cuando rasca el albero hacia atrás con las pezuñas? Llevo un rato y no hay manera, y necesito "acordarme". Gracias.

1. ETAPAS DE ENTRADA DE LOS ARABISMOS.

1.1. ALTA EDAD MEDIA.

711 hasta el siglo XI. La penetración de arabismos en el castellano fue masiva en los primeros siglos. Al avanzar la Reconquista e incorporar a la población mozárabe, se introdujeron por este medio oral abundantes arabismos romanceados. Constituye la época de mayor introducción de arabismos.

1.1.2. Desde mediados del XI hasta comienzos del XIII (época de desmembración del Califato de Córdoba). En este período, los mozárabes, absorbidos por la expansión de los reinos cristianos, no transmiten ya arabismos romanizados, sino palabras árabes sin adaptar. Por otro lado, la propagación de arabismos deriva de un influjo generalizado del oriente, a partir de las Cruzadas y detectable en toda Europa desde al año 1096: aduana, almirante, azul, califa, mezquita...

Los arabismos de estas dos etapas son de carácter popular.

1.1.3. Desde comienzos del XIII a finales de siglo. Corresponde a la época de expansión definitiva de Castilla. Tras la derrota de las Navas de Tolosa (1212), con la subsiguiente caída de Baeza, Córdoba, Sevilla, etc., cambia el signo de la Reconquista. La derrota militar incide en el desprestigio cultural árabe; la lengua castellana se impone lentamente como lengua científica. Los arabismos de este período son de carácter culto: muchos proceden de traducciones de textos árabes (labor de la escuela alfonsí de Toledo, especialmente en las obras científicas de Alfonso X).

1.2. Baja Edad Media.

1.2.1. Primer periodo: 1300-1350 (reinado de Alfonso XI). Clima de tolerancia: aceptación de las tres religiones; legislación abierta. Continúa la penetración de léxico árabe. La batalla del Salado (1340) y la conquista de Algeciras (1342) van a suponer un cambio de actitud.

1.2.2. Época del Canciller Ayala y Juan II (1350-1450). El reino granadino se orientaliza y se aísla progresivamente. Durante el reinado de Pedro I el Cruel hay un auge tolerante que incide en penetración de influencias mudéjares. Su asesinato supondrá el final de esta apertura. En la época de Santillana, etc., penetran en Castilla tendencias culturales decididamente europeas.

1.2.3. Reinado de Enrique IV y de los Reyes Católicos (1414-1514). En la época de Enrique IV se produce el último momento de penetración de costumbres mudéjares en modos de vestir o de ornamentación de las viviendas. La política de los Reyes Católicos supuso un proceso de eliminación de este influjo.

2. FACTORES Y CAUSAS.

Los mozárabes y los mudéjares fueron elementos importantes en el proceso de transmisión de arabismos, debido al bilingüismo y a las interferencias de ambas lenguas. Sin embargo, su importancia fue disminuyendo paulatinamente durante la Baja Edad Media, período en que estos grupos sociales estaban impregnados de la cultura cristiana y habían perdido incluso, en el caso de los mozárabes, su propia lengua.

El factor decisivo en el proceso de penetración de arabismos fue la propia expansión de la sociedad y lengua castellanas. En la Alta Edad Media, hasta el siglo XI, la sociedad cristiana peninsular necesitaba adoptar vocablos denotadores de aspectos fundamentales de la organización árabe: técnicas diversas, agricultura, ganadería, administración y hallazgos científicos. Es decir, necesitaba introducir voces que designasen una serie de innovaciones que ayudaran a progresar a una sociedad casi estancada. La contigüidad y la superioridad social y cultural islámicas permitieron resolver en parte los problemas surgidos en la sociedad cristiana. De ahí que los numerosos arabismos introducidos en esta época den cuenta de tales aspectos relativos a la organización y desarrollo de la sociedad. El vocabulario de la Alta Edad media es más rico en arabismos que el de los siglos bajomedievales. Los conquistadores cristianos, repobladores y colonizadores adoptaron un elevado número de palabras árabes.

En la Baja Edad Media la sociedad castellana y la cristiana en general, ya definitivamente organizada y en fase expansiva necesitaba artículos que su comercio y su creciente poder adquisitivo reclamaban. Entre las mayores demandas hay que mencionar la de carácter cultural. De hecho, al acentuarse la decadencia del reino islámico, sus fórmulas jurídicas, administrativas y técnicas dejaron de ser modelos imitables, pero no sucedió lo mismo en el terreno de la filosofía, la ciencia, etc. Los arabismos científicos siguieron penetrando. Por tanto, fueron los propios cristianos y no los musulmanes los principales introductores de arabismos.

Ahora bien, el proceso de introducción de arabismos en el castellano, pese al volumen demográfico arabófono que incorporaba Castilla, mantuvo una tendencia descendente desde la Alta a la Baja Edad Media. como prueba, en el último tramo de la Baja Edad Media el número global de arabismos introducidos es el más bajo de todos los períodos históricos considerados.

Un factor importante de este descenso o reducción de los arabismos es la penetración de corrientes culturales de mayor vigencia y prestigio, especialmente los movimientos prehumanísticos y humanísticos del XV, que provocan un rechazo del árabe.

En realidad, desde el XIII Castilla se abre a Europa, por lo que da la espalda a influjos islámicos para acoger las nuevas corrientes ultrapirenaicas.

Hasta el XIII la mayor parte de los arabismos entraría por vía oral, mientras que los introducidos con posterioridad penetraría por transmisión escrita y culta.

Los arabismos introducidos por al- representan un 60% del total, cifra que en el XIII ascendía al 70%, lo que supone presión cultural y bilingüismo. La tendencia a los arabismos sin el artículo aglutinado partió de estratos sociales más elevados y es de origen libresco.

3. PÉRDIDA DE LOS ARABISMOS.

Una parte de los préstamos léxicos árabes ha desaparecido del uso lingüístico del castellano (sin que esto quiera decir que hayan desaparecido de los diccionarios).

Para explicar esta pérdida se han propuesto diferentes teorías explicatorias.

Entwistle ha aducido el cambio cultural provocado por el dominio de Castilla sobre León, reino donde el influjo árabe alcanzó su apogeo en el siglo X, cuando los mozárabes llevaron el peso de la cultura y ayudaban en la organización administrativa y política. Los documentos revelan la existencia de numerosas voces que desaparecieron antes de que se escribieran las grandes obras castellanas.

Lapesa considera que la progresiva eliminación de arabismos tiene que ver, más bien, con un cambio en las preferencias sociales y con las innovaciones técnicas, aceleradas por las ordenanzas que prohíben el uso de la lengua y de las prácticas árabes.

De hecho parece comprobado que generalmente la introducción de arabismos es consecuencia, bien de emigraciones masivas, o bien de períodos de convivencia intensa. La pérdida es corolario de períodos en que disminuye la hegemonía cultural o en que tienen lugar crisis de convivencia, o fenómenos de intolerancia o beligerancia.

La primera gran serie de arabismos se introduce a través de los mozárabes leoneses, en su huida de Córdoba a partir del año 850, debido a las persecuciones religiosas. Su influencia, grande en el siglo X, disminuye en el XI, por la pérdida de la hegemonía leonesa y la sustitución gradual del mozárabe por los dialectos norteños. En el XII las migraciones masivas de mozárabes de Valencia y Aragón dejaron también huellas en el léxico. Igualmente se comprueba un incremento de penetración de arabismos en los momentos de tolerancia a resultas del contacto con los mudéjares en los territorios reconquistados.

Finalmente, después de la rendición de Granada, la convivencia y confrontación entre moriscos y cristianos provocó cierta transferencia de arabismos en la 1ª mitad del XVI. No obstante, a medida que los privilegios desaparecen a lo largo de esta centuria, desaparecen también numerosos términos relativos a prácticas religiosas, artículos de decoración, modas de vestir, etc. De hecho, en el XVI hubo prohibiciones de vestimentas y modas de origen morisco que acabaron cuando fueron expulsados de la península. Bernardo de Aldrete (Del origen y principio de la lengua castellana) testimonia el ocaso de la lengua árabe, que a su juicio, deriva de 1596:

“Los que después de la rebelión de 1596 fueron repartidos por Castilla y Andalucía, mezclados con los demás vecinos, han recibido nuestra lengua, que en público no hablan otra, ni se atreven; sólo algunos pocos, que viven, de los que se hallaron en aquella guerra, hablan la suya en secreto... Lo mismo es en Aragón... en el reino de Valencia porque viven en lugares de por sí, conservan la lengua arábiga. Bien clara y manifiesta es la causa por que se han aplicado tan mal a nuestra lengua, que es la aversión, que casi les es natural, que nos tiene y no digo más, pero creo que ésta se perderá con el tiempo...”

A pesar de que las transformaciones culturales, tendencias sociales o acontecimientos políticos pueden explicar la pérdida de la mayoría de los arabismos, en muchos casos esta desaparición se debe a factores más concretos

3.1. PÉRDIDA POR SUSTITUCIÓN LINGÜÍSTICA.

Buena parte de los arabismos desapareció por competencia con sinónimos castellanos. Mientras en el Poema del Cid aparece almofalla, en el sentido de ‘ejército’, con posterioridad, a partir del XIII, se verá sustituido por hueste, que, a su vez, desde el siglo XV será reemplazado por ejército.

Otro ejemplos de arabismos suplantados por vocablos castellanos son los siguientes:

alarife/ arquitecto (XVI); albéitar / veterinario (XVIII); alfageme / barbero (XV); alfayate / sastre (XIV); alhucema / espliego (XVII); aljama / morería, judería (XII); almoraduj / mejorana (XV); almunia / huerto (XIII); arracadas / pendientes (XVII); zaga / retaguardia (XV); azogue / plaza (XVI)

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que algunos de estos términos sobrevive en áreas dialectales: alcuza ‘aceitera’, alhucema ‘espliego’ en Andalucía; alifafe ‘edredón’, zaragüelles ‘calzones anchos’ en Murcia; almoraduj ‘mejorana’ en la Ribera de Salamanca; gafo ‘leproso’ en Asturias y Galicia; maimón ‘bizcocho’ en Andalucía y Zamora; alberca ‘’piscina’ en Méjico...

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA.

José L. Herrero

Aspectos léxicos.

Hola, llevo un tiempo leyendoos, y hoy no he podido resistir la tentación de participar para aportar unas poquitas palabras:

azufaifo: arbusto de las ramnáceas (Ziziphus lotus)

alforfón: Fagopyrum esculentum (trigo sarraceno)

almorta: (Lathyrus sativus), la legumbre para hacer la harina para las gachas

alcorque: el hoyo alrededor de los árboles

arruí: bóvido salvaje

albogué: como alboka

Y un par de comentarios: zalamero, supongo que viene de zalama ¿no?

Y sobre "zalear": en el pueblo de mi familia se usa "eszalear" con el sentido de romper, destrozar.

Saludos

Silmarillion: Tras la lista de voces que va quedando en "limpio", van al final las siguientes como "de etimologías discutidas":

alfeñique, alcondora, alberca, cora, colcótar, babucha, almatriche, álgebra, guarismo, algoritmo, almacabra, macabro, fustan, fustal, forja, babucha, balasto.

Quería reivindicar con fuerza estas cuatro:

1) alberca. (Del ár. hisp. albírka, y este del ár. clás. birkah): 1. f. Depósito artificial de agua, con muros de fábrica, para el riego. No tiene que ver con abarca ni albarca (prerromana).

2) álgebra. Dice el RAE "Del lat. tardío algĕbra, y este abrev. del ár. clás. alǧabru walmuqābalah, reducción y cotejo". Porque no es verdad, como dice el RAE, que venga de un "latín tardío", pero sí es verdad que procede de "al-jabr", nombre de una obra de ecuaciones del famoso Al-Kwarizmí, del siglo IX (y véase las que siguen). Él o Jabir/Gever dieron nombre a la ciencia misma.

3) algoritmo. Dice el DRAE: "Quizá del lat. tardío *algobarismus, y este abrev. del ár. clás. ḥisābu lḡubār, cálculo mediante cifras arábigas". He comprobado que no existe en latín ningún "algobarismus" , y además la frase misma no es correcta, pues algo latino no puede venir del árabe clásico, por razones de diacronía. La palabra se introdujo en las lenguas romances en honor del gran matemático al-Khwarizmi o al-Qwarismi, como la siguiente, guarismo.

4) Guarismo: Más claro casi que la anterior, pues es transcripción directa de su nombre.

Por otro lado, si se elimina "babucha", que sea porque procede del persa en última instancia, no porque sea verdad que lo tenemos "del francés babouche", como dice el DRAE. Lo mismo para "alfeñique", porque viene del sánscrito, aunque aquí en España lo tenemos a través del árabe, sin duda.

Y, en cuanto a "macabro, bra", según el DRAE "Del fr. [danse] macab[r]é, [danza] macabra)", he consultado el Diccionario académico francés y para ellos es "de origen incierto". Es claro que nada tiene que ver con los Macabeos, y sí, como han dicho Jeromor y otros más arriba, con las voces árabes "maqbara", cementerio, y "al-maqabir", las tumbas. Así venía ya en el DRAE de 1914 ("de maqbora"), y alternativamente, en unos sí y otros no, hasta 1992.

Después de consultar el CORDE, creo que la causa por la que el DRAE lo hace venir ahora del francés es porque en realidad parece que no se documenta en castellano antes de 1918. Ahora bien, es imposible que haya entrado realmente por el uso francés de la palabra, porque ésta no es "macabre", sino "macabée" y, si se hubiera copiado como galicismo, se habría copiado igual. La propuesta del DRAE, pues, no es correcta, pero tampoco podemos de momento documentar "macabro" en época medieval o moderna. Por eso es razonable que ésta quede aún como discutible. Saludos, y ánimo, que ya queda poco.

Había olvidado, sobre "macabro", cómo ellos mismos no se creen que venga de "macabeos":

En el Diccionnaire de la Langue Française:

"(cf. ds DU CANGE le lat. médiév. choraea Machabaeorum «danse des Macchabées», représentation scénique donnée dans l'église St Jean l'Évangéliste à Besançon en 1453; en m. néerl. Makkabeusdans, au XVe s. ds Romania t. 24, p. 588). Mais cette hyp. se heurte au fait que Macabré est toujours au sing. dans les textes français."

Algaida

Del ár. hisp. alḡáyḍa, y este del ár. clás. ḡayḍah

terreno arenoso, o médano.

tambíen cubierta de paja etc. en versiones anteriores aparece como sinónimo albaida. Estoy revisando los académicos, por que llevaría más de una definición la palabra.

Apostilla:

En la lista de 1250 palabras que has colgado y que revisé, figura "Alfonsario". Palabra muy interesante.es la "cruza" de Alfonso y osario. El lugar al que va a parar todos los Alfonsos... :)

1 algaida, sitio de matorrales espesos. bosque o breña. Al -gaida, Drae 1726

2 algaida, de alcaida, medano, también albaida.

3 algaida,do cubierto de ramas o paja

En la actualidad el Drae las ha nucleado y da de baja la definicion primera, de al-gaida que en realidad es el origen de algaida como cubierto de ramas o paja, ya que la otra "algaida" procede de una palabra distinta con pronunciación "alcaida."

lo que he hallado es que la palabra perro habría ingresado aproximadamente en el 1.100 como voz despectiva en contraposición a can y que correspodería a una voz para azuzar al ganado, perr, lo cual se entroncaría con el perrur propuesto por solimán.

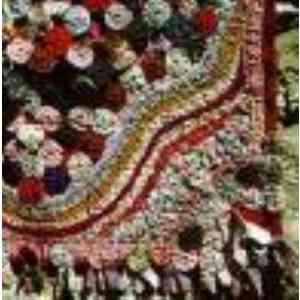

Leyendo estaba la revista Muy Interesante (nº 287, abril 2005) cuando me he encontrado con una palabra: ALMAZUELA y decían al respecto...En ciertas zonas de La Rioja, especiamente en la sierra de Cameros, persiste una artesanía textil conocida como almazuelas. Se trata de vistosas prendas con diferentes usos caseros, sobre todo colchas y manteles, que se confeccionan a partir de retales y trozos de ropa vieja.

Almazuela no figura en el DRAE, pero en el artículo del Muy dicen que deriva de la voz árabe 'almozala' que si figura en el DRAE pero no exactamente con la acepción que dan en el artículo para almazuela.

Almazuela está documentada por primera vez en textos riojanos del siglo XVII.

Silmarillion:

En el Aytº de Tomiño (Pontevedra) hay un pequeño lugar llamado "Las Alpujarras" y no se a que puede obedecer. En el listado no aparece como topónimo de origen árabe. ¿Tienes idea de donde puede venir ?. El Drae no se pronuncia. Gracias

prosigo:

la almazuela a pesar que figure como labor de tejido, no lo es, es una artesanía o labor de costura, lo que los norteamericanos denominan "quilts" y en la cultura de los años 60 se conoció como "patchwork". Almazuela es la realización de una pieza de tela a partir de retazos más pequeños, combinandolos por colores y agregando bordados con el objeto de crear un diseño sobre su superficie. La almazuela se emplea para la realización de cobertores y también para realizar un cobertor para las masas de panadería o pastelería que deben cubrirse durante su levado.

Abo:

me has hecho trabajar.....

he hallado lo siguiente. La Alpujarra es una comarca en Andalucía, también figura como las alpujarras. Es una zona montañosa cuyo accidente geográfico más importante es la Sierra Nevada.

Pareciera ser que los filólogos no se han puesto de acuerdo sobre el origen del término, he aquí mi teoría:

Buscando sobre la posible etimología y datos sobre Alpujarras, comencé a topar reiteradamente con la información que es una zona de "humedales", esta próximo a las albuferas de Adra, se encuentra próximo a la costa mediterránea, existen humedales en la Baja Alpujarra,

La más interesante curiosidad de la Sierra son

las lagunas; verdaderos estanques alpinos,

suspendidos en las montañas en unas alturas como

no se encuentran en Europa. (...) La de Calvache se halla al

sur en la parte más montañosa de la Alpujarra, y

rodeada de frondosos bosques.

http://www.eeza.csic.es/eeza/documentos/lagunas%20de%20Sierra%20Nevada.pdf

Bien. Montañosa con lagunas de formación glacial en las cumbres y humedales en los bajos.

alboaire; Del ár. hisp. albuḥáyra, laguna.

albuḥáyra, alpujarra me parece una derivación más que lógica.

Con respecto al topónimo en Galicia, he leido por allí que en la duda de la procedencia de Alpujarras han inferido podría derivar del gallego. Lo cierto es que pareciera ser que existió en la zona una colonización procedente de Galicia una vez expulsados los moriscos.

Paso alpujarras a los Topónimos.

Bien pensado, "alpujarras" de "albuhayras", como "las lagunas".

Aunque en Extremadura (cerca de Mérida, el lugar de la famosa batalla) y otros lugares da "albuera", quizá en Granada se ha mantenido más próximo al original por una arabización más prolongada. Lo de Tomiño puede ser introducción "moderna" (por bautizo de algún inmigrante, por ejemplo).

Silmarillion, lo siento, no era mi intención tenerte alejada de Morfeo tantas horas. Haz una buena siesta, si puedes, despues de comer. Gracias.

Sí, es cierto ese trasiego de gallegos a la zona de Las Alpujarras granadinas y dejaron allí toponimia gallega.

Correcto lo de las Alpuxarras, hay documentos de mil cuatrocientos y pico llamándole a las Alpujarras granadinas : ALPUXARRAS. Tengo un lio tremendo.

Alicia, no creo que sea "moderno" el topónimo tomiñes, ya que los más viejos del lugar me dicen que era nombre de sus antiguos. Este Alpuxarras como le llaman los antiguos en gallego, y asi consta en los mapas, se encuentran sus viejas casas alrededor de una pequeña colina cercada con muro en su perimetro que le llaman "O Outeiro". Aunque no se encuentra catalogado, tiene una pinta de castro que tira "pa tras", Lo más curioso, el entorno de una de sus viviendas le llaman "Vila Poupa" que me imagino ser´ña una "Vila Pouca" ya que poupa en gallego es la Abubilla y sería absurdo.

Pregunto, sólo pregunto:

En ese trasiego de gallegos a la zona Alpujarreña y despues de la expulsión de moriscos, y al retornar esos gallegos trairían el topónimo a estas tierras? O por el contrario esas Alpuxarras las llevaron inicialmente esos gallegos a tierras granadinas?. El topónimo no parece estar claro. Puede ser esto posible? ¿Qué opinais?

Silmarillion, releo tus notas y veo que los granadinos apuntan ya como una posibilidad que el topónimo fuese galáico. ¿Me puedes pasar la página donde lo leiste?. Gracias

Abo:

Opino que llevaron el topónimo a Galicia a su regreso. Alpuxaras aparece como la forma antigua de las Alpujarras granadinas.

Algo mas con respecto a alpujarra. Si bien me inclino por el que originalmente Alpuxarra- Alpujara procede de albuḥáyra= laguna, no puedo olvidar que albuḥáyra también deriva en alboaire, que es una bóveda decorada. Con lo cual alpujarras también podría estar relacionado con bóveda, monte, montaña.

La posible repoblación con gallegos de las Alpujarras no pasa de ser un mito, derivado de la existencia en la zona de una abundante toponimia mozárabe que tiene una especie de sabor galaico, ya que refleja un sustrato románico común con soluciones fonéticas muy similares. Toponimos como Pampaneria, Capileira, Ferreira, Ferreirola, Unqueira, Corbeira, Gomeira o Poqueira son plenamente mozárabes, a pesar de su apariencia.

En cuanto al topónimo Alpujarras la forma Alpuxaras no pasa de ser una forma gráfica de representar el mismo topónimo, puesto que en la escritura medieval la R simple es una forma de representar la doble y X representa el sonido J, como en Texas o México.

El topónimo, desde mi punto de vista, está más probablemente relacionado con la raíz parece que preindoeuropea Alp- ‘montaña’, que está presente por ejemplo en el nombre de la gran cordillera de los Alpes.

No se si alguien leerá mis aportaciones en la otra pagina. las repito aqui:

CAÑA, que viene de qanya, y que es uno de los palos fundacionales del cante flamenco.

ALCAUCIL que es como se denomina en buena parte de andalucioa occidental y america a la alcachofa (leed a Cortazar)

En lo que respecta a Caña, proviene del latín,Del lat. canna.

en el Drae 1834 figura como voz omitida Cañas, que en la actualidad figura como acepción 20 de la palabra, la forma es plural.

20. f. pl. Fiesta de a caballo en que diferentes cuadrillas hacían varias escaramuzas, arrojándose recíprocamente las cañas, de que se resguardaban con las adargas.

en el Drae 1734 figura como juego o fiesta de a caballo que introdujeron en España los moros y que suele ejecutar la nobleza en ocasiones de alguna celebridad.

Caña con otra acepción no figura en el Drae. Queda abierta la propuesta de discusión sobre esta palabra.

Hay 59 comentarios.

1 2 página siguiente