Autor: hartza

sábado, 29 de enero de 2005

Sección: Artículos generales

Información publicada por: hartza

Mostrado 63.234 veces.

Sobre la fundación de la villa de Bilbao

Al hilo de una reciente y animada discusión sobre la oscura etimología del nombre de Bilbao, recupero un antiguo artículo que preparé con ocasión del 700 aniversario de la fundación de la villa.

La fundación. Espacios públicos y privados

Más informacióen en: http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=3720

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

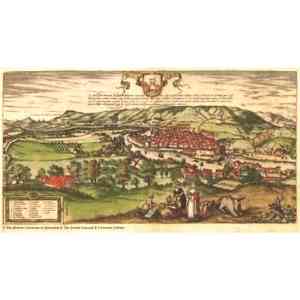

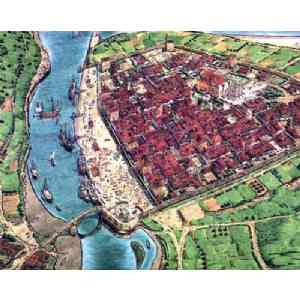

Enhorabuena. Corrige sólo este lapsus: "La carta-puebla que ésta otorga no difiere demasiado de la dada diez años atrás por su hermano Diego", es su tío, como sé que sabes. ¿Por qué no añades la famosa vista de Bilbao de 1544? E incluso la de 1441, de la web que dijiste: http://www.bilbaocafe.com/cast/grabados.htm#grabados. Saludos.

Hartza:

referencias a la "industria" de Bilbao, en dos palabras del idioma inglés:

Bilbo:

Espada famosa por la calidad de sus filos fabricada en Bilbao.

W. Shakespeare, Falstaff en Merry Wifes of Windsor, Acto III, Escena 5

“I suffered the pangs of three several deaths; first, an intolerable fright, to be detected … next, to be compassed, like a good bilbo …

Bilboes:

grilletes de hierro con que se aherrojaba a los marineros amotinados, eran forjados en Bilbao y fueron adoptados por la marina inglesa como método de castigo. Algunos de los "bilboes" tomados a la "Armada" en 1588 se conservan en la Torre de Londres.

saludos

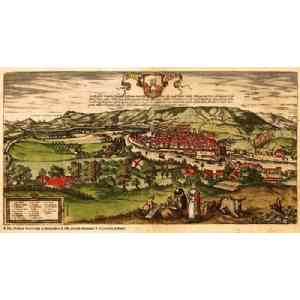

Hartza: como te veo un poco "désolé", te he subido a Imágenes la vista de 1544 a baja resolución. Sólo tienes que relacionarla tú. Voy a intentar ahora otra cosita, a ver si me sale bien... Saludos.

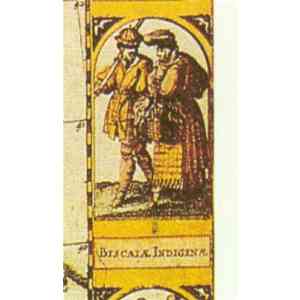

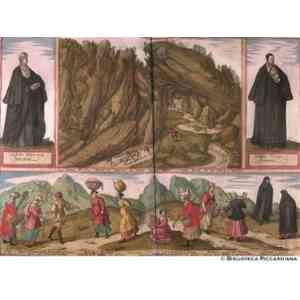

Poz zí... Empecé hace años una colección de grabados de mapas e imágenes de Bilbao a través de los tiempos... También de tipos y trajes "vizcaínos" (por aquello de reducir el ámbito de la manía).

como vivo bastante lejos de allí, me parece "menos kitsch" ;-)

Bueno, que estaba entretenida con Begoña y los "Vecunienses".

Ha quedado perfecta la tira de imágenes. como has cumplido, te voy a poner ahora la nueva que encontré, la que querías de las "vestimentas vascas", y también la "Rustica Pompelonensis" de Bertelli, para que pases un domingo feliz. Ahora bien, donde las encontré (un sitio absolutamente impresionante para láminas digitalizadas de libros antiguos) no es como la otra, así que al reducirlas a 44 KB, en fin, no se pueden disfrutar tanto. Cuando puedas las añades aquí, así dejamos esto perfectamente ilustrado. Saludos.

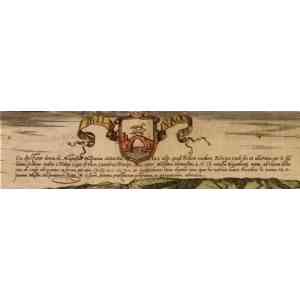

Por cierto, que como decía más atrás (o en el debate sobre la etimología de Bilbao) obsérvese la FUSILADA (otros dirían "homenaje") que el amigo van der Aa hace de la lámina de Braun & Hogenberg. De los 3 paneles que tiene este grabado, Pieter van der Aa copia, al menos, el inferior - como aquí puede verse - y el central.

hartza: Bien, pero ya sabes que la primera villa de Bizkaia antes que Bilbao, es Balmaseda, o Valmaseda como quieras. Escribe algo de Balmaseda (Valma) o tendré que escribir yó, que no soy historiador ni filologo. Conoces la bella historia de mi entrañable villa ? Saludos txapeldun !

Abrimos otro foro, si quereis, para Valmaseda...

Jeromor: yo no me preocuparia por la evolucion fonetica en vasco del nombre: dudo muchisimo que en esa zona (occidente de las Encartaciones) se haya hablado vasco al menos desde tiempos historicos.

Un "poquito" mas al este, en las mismas Encartaciones, si; pero ahi... como que no. Asi que puritita fonetica romance.

Podrias, por favor, indicarnos la documentacion del termino? Gracias mil.

Sobre Valmaseda, a propósito de lo dicho por Jeromor, esta es mi propuesta:

VALMASEDA: "valle de manzanares"

Maceda: pueblo y mun. de Orense.

Maceda: pueblos de los mun. de: Castroverde, Cervantes, Corgo, Otero

de Rey y Palas de Rey (Lugo), y Mellid (La Cor.).

Maceda: río afl. del Tórdea (Lugo); río afl. del Arnoya (Or.)

Macedo: pueblos de los mun. de: Friol y Orol (Lugo).

Macedos: pueblo del mun. Rois (La Cor.).

El Maset del Noya: pueblo del mun. de Castellví de la Marca (Barc.)

Masets: pueblo del mun. Torremanzanas (Alic.)

Els Masets dels Cosins: pueblo del mun. de Castellví de la Marca

(Barc.)

Mazaeda: pueblo del mun. de Fonsagrada (Lugo)

VALMASEDA: (Compuesto de los vocablos VAL-MASEDA). Respetando la grafía romance.

La primera parte del nombre procede del latín vallis "valle", abreviado por contracción en val-, forma esta muy frecuente en la toponimia.

El segundo elemento, -maseda, hermano de los abundantes Maceda que se extienden por todo el norte peninsular, desde Galicia a Cataluña, procede del nombre de una variedad de manzana (mala mattiana), la cual a su vez sirvió para generalizar el de la fruta (manzanas, en general), y que ha dejado un abundante caudal de topónimos en los que, con la única excepción del cambio de la consonante /c/ > /s/, resultado del seseo corriente con /s/ ápico-alveolar propio de Cataluña, Baleares, Levante y Vasconia, es perfectamente reconocible.

Su pervivencia en la toponimia es el testimonio claro del cultivo de este árbol, del que se obtenía, además de su fruto para el consumo directo o venta, la valiosa sidra.

Sobre la extensión de los pueblos gallegos que contienen la misma raíz, A. Moralejo y Lasso hace un breve recuento y localización geográfica:

«De *matianetum/*matianeta, derivado de mattiana "manzana" (12) aparecen: Macedo en Friol y Orol (Lugo), aldeas, como Macedos en Rois (Coruña) y Mazaído, en Ares de la misma provincia y caserío en Visma dentro del municipio de la capital, que son 5 casos. Macendo, parroquia de Castrelo de Miño (Or.) y arroyo son dos más que hacen 7con 6 poblados.

Maceda en Mellid (Coruña), parroquia, como en Corgo y Palas de Rey, y aldea en Castroverde, Cervantes y Otero de Rey (Lugo), y villa con ayuntamiento en Orense, que son siete y con Mazaeda en Fonsagrada (Lugo), cf. Candaedo, y con dos ríos Maceda, afluentes del Tórdea (Lu.) y Arnoya (Or.), 10. Más dos Macenda en Abegondo y Boiro (Coruña), aldea y parroquia respectivamente, dan 12 con 10 poblados.

Pero a todas estas formas normales en su desarrollo fonético y representadas por 19 casos hay que añadir Manzaneda en Orense (Trives), municipio como Maceda con la Cabeza de Manzaneda donde culmina la orografía gallega, pero topónimo de forma castellana como Manzanedo, Manzaneda, Manzanal, Manzanares, en León y otras provincias. Y tampoco faltan otros gallegos de este origen, como Mazaira, Maceira, Maceiriña, etc..»

(n. 12): Antes mazana, gall. mazá o mazán, del lat. vul. mattiana por mala mattiana, especie famosa de manzanas llamadas así del nombre de C. Matius, tratadista de agricultura.

Toponimia gallega y leonesa. A. Moralejo Lasso. Santiago de Compostela. 1977, págs. 346 y 353.

También G. Rohlfs nos da su testimonio sobre el origen y la extensión del vocablo al que nos estamos refiriendo:

«n. 281: Maçana vive con el valor de "manzana" o "una clase de manzana" en buena parte del dominio catalán.»

Estudios sobre el léxico románico - G. Rohlfs. Madrid. 1979. pág. 146.

«Una clase de manzana especialmente estimadas eran las "mala Mattiana" (283) que debieron estar muy difundidas por la P. Ibérica, puesto que en este nombre se apoyan las denominaciones actuales: esp. manzana; astur. mazana; esp. ant. maçana; port. maçã.»

n. 283: La "mala Mattiana (Matiana)" fué mencionada por Suetonio y Columela. Sobre el origen del nombre en la antigüedad ya no eran concordes los testimonios:

- Plinio decía que se debía a un cierto Matius ("a Matio aliquo nominata") Hist. Nat. XV, 5.

- Athenaios pensaba que lo traían de un pueblecito de la región de Aquilea.

- S. Isidoro: "malum Matianum a loco vocatum unde prius advectum est". Orig. VII, 5.

Estudios sobre el léxico románico - G. Rohlfs. Madrid. 1979. págs. 146-147.

A pesar de la opinión de algunos lingüistas, no parece claro que los topónimos Maceda y sus parientes puedan derivar del nombre latino Mattiana, puesto que al añadirle el sufijo abundancial latino -eta > - eda, la evolución del nombre hubiese dado como resultado:

mattian- + -eta > *matianeta > * macianeta >*macianeda > * mazaneda.

Esto viene apoyado por el hecho de que en el Cartulario de Oña, doc. 84, año 1084, se da la vacilación maçar y maçanar para aludir al una plantación de manzanos, con la diferencia de que estos casos el sufijo empleado para la formación del vocablo ha sido -ar, frecuente en la toponimia vegetal (melon-ar; pin-ar; pom-ar; abedul-ar; etc..).

La forma manzaneda, como resultado último del mismo proceso evolutivo, fué la que triunfó finalmente en el castellano, sin que resulte extraño encontrar una consonante interna, en este caso -n-, fruto de un mecanismo fonético extraño, tal y como ya demostró M. Pidal.

Por otro lado, el paso de -ti- > -c-, (yod primera), es un fenómeno normal en el romance:

TY, CY > z sonora en ant. esp., sorda en el moderno.

consTY, consCY > cons Ç sorda, sin inflexionar la vocal tónica: Martiu > março; -antia > alabança.

Las confusiones entre la sonora z y la sorda ç son muchas: arcione > arçon y arzón; matea > maça; potione > poçon, poçoña y ponçoña; ...

Manual de gramática histórica española. R. Menéndez Pidal. Madrid 1987, págs. 149-151

Por todo lo expuesto, es lícito pensar que los topónimos a los que estamos aludiendo, debieron tomar su nombre del propio de la variedad de manzana, siendo su evolución probablemente:

mattia > *maçia > * maça, y a partir de aquí, por medio del sufijo mencionado se produjo *maça-eta > *maçeta > maçeda > maceda ( y con seseo: maseda)

Hay que observar que la forma reconstruida *masaeta ha llegado hasta nuestras días sin alteración, en el actual Masaeta, registrado en Gordejuela.

Los equivalentes de Maceda y similares los hallamos en catalán bajo las formas arriba mencionadas Maset o Masets, puesto que:

«Los sufijos lat. -etum/-eta > cast. -edo/-eda, en cat. han dado -et: castanetum > Castanyet; olivetum > Olivet; prunetum > Prunet.»

Toponimia latina - Angel Montenegro Duque. págs. 507-508.

Erudino.

como Plinio afirma (4, 110) que "Amanum portus, ubi nunc Flaviobrica colonia" y Flaviobriga, Castro Urdiales está a la salida de la ría deBilbao no podría proceder la segunda parte del topónimo de Amanum> amanu> amao> abao. Al tener el acento en la A la otra A pretónica caería en una palabra compuesta. Para que lo entendais, y sin proponer que sea esa la etimología Villa amanum> Bilamánu> Bilmanu> Bilmao> Bilbao

Bueno, creo que aquí es donde mejor puede ir esta noticia:

VIZCAYA

Bilbao antes de Bilbao

La historia del valle del Nervión comenzó hace 5.000 años y está marcada por indoeuropeos y romanos

Luis Alfonso Gámez l.a.gamez@diario-elcorreo.com/BILBAO

EN LO ALTO. Vista aérea de Malmasín, en la que se adivinan bajo el terreno

lo que parecen las murallas de protección del poblado datado entre el siglo

III a. C. y el siglo I. / [Foto] DIPUTACIÓN DE VIZCAYA

El río Nervión fue bautizado hace tres milenios por unos recién llegados.

«Nervión es un vocablo de origen indoeuropeo», explica Mikel Unzueta,

arqueólogo de la Diputación de Vizcaya. Hacia el año 1000 antes de Cristo,

tribus procedentes de Europa Central se expandieron por todo el continente,

incluida la cornisa cantábrica. Con el paso del tiempo, su lengua -la

indoeuropea- iría fragmentándose en el español, el inglés, el italiano, el

alemán... hasta un total de 150 idiomas que hablan en la actualidad 3.000

millones de personas. Pero hace 3.000 años las diferencias entre los

colonizadores de uno y otro lado de los Pirineos, de las islas Británicas y

de la península Itálica, eran mínimas.

Cuando los indoeuropeos llegaron con su ganadería y su agricultura, ya había

gente en el valle del Nervión. Las primeras huellas de ocupación humana que

se conocen en la comarca datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo

(aC) o principios del tercero. Se trata de tres enterramientos -el dolmen de

Gazteluko Landa, en el monte Avril, y los dos de Hirumugarrieta, en

Artxanda-, de los cuales únicamente el primero ha sobrevivido. Los otros dos

fueron excavados en los años 80 y sus reconstrucciones desmontadas por

vándalos, posiblemente para reutilizar las piedras.

Los primeros habitantes de lo que hoy es el Gran Bilbao fueron grupos de

cazadores-recolectores que vivían de lo que les ofrecía la naturaleza.

Cuando levantaron los dólmenes de Artxanda, estaba ya próxima la llegada de

la agricultura y la ganadería a la región. «Se va a pasar del sistema de

producción antiguo al pastoreo y una incipiente agricultura y se van a crear

las primeras comunidades sedentarias, de las que no se sabe nada».

Los primeros poblados

Los indígenas se asentarán en poblados, aunque habrá quienes sigan viviendo

en cuevas. Los indoeuropeos bautizan ríos -como el Deba y el Nervión- y

otros accidentes geográficos, y se abre un paréntesis todavía por llenar por

los historiadores. Empieza hacia 1000 aC y concluye en el siglo III aC, con

el castro de Malmasín. El monte que los vizcaínos conocen por los túneles de

la autopista que lo atraviesan tiene en su cima los restos de un recinto

urbano que no se ha excavado. Cuando se haga, despejará incógnitas sobre el

'Bilbao del cambio de era'. «Malmasín es una fortificación en altura, con

murallas de mampostería, que responde a las necesidades de la Segunda Edad

del Hierro, cuando la vida está marcada por la agricultura, la ganadería y

las guerras».

Aunque la caza y la recolección tienen todavía un peso importante en el día

a día, ya se cultiva el trigo -se han encontrados varios molinos de mano- y

el bien más preciado es el ganado. «No es una sociedad rica en objetos. Las

armas son la lanza y el cuchillo, que lo mismo sirve para degollar una res

que al enemigo». Éste se encuentra en el castro de al lado y puede hacer

incursiones en cualquier momento para robar ganado o secuestrar personas.

No se sabe cómo fueron las casas de Malmasín, ni siquiera puede deducirse

por comparación con la arquitectura de otros poblados indígenas próximos.

«Allí donde se ha excavado un castro, nos ha dado un tipo de casa diferente:

en Intxur, son de adobe; en Berreaga, están hechas con postes y entramado

vegetal, como si fueran cestos; y, en Peña de Sámano, encontramos zócalos de

piedra con alzados de adobe», explica Unzueta.

como otros pueblos peninsulares, los de la cornisa cantábrica mantienen

contacto con Roma mucho antes de que ésta anexione sus territorios. Sus

hombres luchan como mercenarios por y contra la superpotencia en las guerras

púnicas, así que saben a quién tienen delante cuando las legiones llegan a

la región en la segunda mitad del siglo I aC. Roma ocupa sin excesivos

problemas el territorio vasco, que, como el resto de la cornisa, le interesa

como fuente de materias primas -madera, hierro...- y para garantizar las

rutas comerciales y militares marítimas con el norte del continente. «No

tenemos constancia de castros asediados y quemados, como en Palencia,

Santander y Burgos».

Parte del Imperio

Los indígenas, que vivían hasta entonces de espaldas al mar, se vuelven

hacia él durante la dominación. Los invasores bajan a la población de los

castros a las orillas de los ríos y la costa, y los puertos se suceden desde

Irún (Oiasso) hasta Flaviobriga (Castro Urdiales). Los historiadores creen

que, cerca de donde está Bilbao, Roma dispuso de un pequeño puerto fluvial

en el que atracaban las barcazas que remontaban la ría desde la costa; pero

no se ha descubierto ninguna estructura. Los hallazgos se limitan a una

inscripción latina encontrada en Axpolueta, Loiu, por el jesuita Gabriel de

Henao en el siglo XVII y a algunas monedas: un sestercio de Adriano (76-128)

encontrado en el número 8 de la calle Ribera, una pieza de Probo (276-282)

descubierta en Miribilla y varias más, de entre los siglos I y III,

recuperadas en la barra de Portugalete.

Al abandono de los poblados en cumbre, sigue la creación de una serie de

nuevos asentamientos a media ladera en Abrisketa (Arrigorriaga), Finaga

(Basauri), Zaratamo y Galdakao, lugares todos ellos en los que se han

descubierto inscripciones romanas. En Finaga, donde pasan a vivir los

habitantes del poblado de Malmasín, hay una necrópolis y un templo romano

sobre el que, después, se edificó una ermita cristiana. La mesa de altar del

templo fue al principio una estela funeraria indígena latinizada.

Cuando el Imperio cae en el siglo IV, la población abandona la costa y la

parte baja de los valles para huir de las continuas incursiones y pillajes,

y se queda en los asentamientos a media ladera. El cristianismo llega hacia

el siglo VI y, seiscientos años después, aparece Bilbao a orillas de la ría,

como revelan las excavaciones hechas en la iglesia de San Antón. El 15 de

junio de 1300, Diego Lopez de Haro V otorga la carta puebla a la villa,

cierra un capítulo de la Historia y comienza otro del que el jueves se

cumplieron 706 años.

Fuente: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/edicion//prensa/noticias/Vizcaya/200606/18/VIZ-VIZ-072.html (vía M. Díaz Guardamino, lista Archport)

VIZCAYA

«Los de Vecunia construyeron esto»

L. A. G./BILBAO

«Vecuniensis hoc munierunt» («Los de Vecunia construyeron esto»), decía la inscripción que encontró el jesuita Gabriel de Henao en una peña de Axpolueta (Loiu) en el siglo XVII. El texto se refería a la apertura de un paso. El epígrafe se ha perdido; pero su existencia no es objeto de debate. «Los de Vecunia son los de Begoña», sentencia Mikel Unzueta, autor de un estudio sobre la inscripción. El problema estriba en localizar el enclave cuyos habitantes estaban tan orgullosos de haber abierto un camino que dejaron un epígrafe en latín hace casi 2.000 años.

«No sabemos dónde estaba Vecunia. Tuvo que tratarse de un asentamiento con estatus jurídico de 'civitas', con capacidad para organizar y gestionar un territorio que llegaría hasta Leioa», explica el arqueólogo. Pudo levantarse en la misma Begoña, en Ripa, en Albia, en Bilbao la Vieja... Si algún día se encuentran los restos de Vecunia -que pueden estar esperando debajo de la basílica de Begoña, por ejemplo- se habrá dado con una pieza clave del pasado de la villa de don Diego.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060618/prensa/noticias/Vizcaya/200606/18/VIZ-SUBARTICLE-073.html

(Vienen unas fotos de monedas romanas "recuperadas en la barra de Portugalete a principios de siglo", pero están en pésimas condiciones).

Sobre esto de Becunia/Vecunia=Begoña, Vicuña, recuerdo el animado debate que tuvimos, también hace año y medio, en: http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=3720

Esta mañana, al leerlo, he estado apunto de abrir un pequeño hilo de discusión sobre el tratamiento que dan los diarios de información general de estos temas. Con el tema de Veleia, lo primero que se hizo fué criticar (y con razón) algunos comentarios que se hacían sobre la noticia. Al final, he decidido no complicarme la vida.

Pero, Dra. Canto, ahora que lo cuelgas, si que voy a hacer un pequeño comentario que me ha sugerido el leer el artículo.

Desde luego, es complicado resumir 5000 años de historia en unos párrafos, pero estamos hablando de Bilbao, no? Solo romanos e indoeuropeos marcan la historía del valle del Nervión y de Bilbao? no falta algún protagonista mas?

Para que que la gente no crea que, solo tenemos "fuentes de información" de personas como Basilio Bejarano (hilo que acabo de abandonar) El Correo, es el diario con mayor número de lectores en Bizkaia, con gran diferencia, además.

Saludos.

Yo diría que falta algo y algunos, sí. Y, desde luego, lo de "indígenas", como lo de "indoeuropeos", resulta muy socorrido. Saludos.

Hartza: Fíjate que se me pasó por la cabeza, que parecía una competición. Pero lo descarté por el mensaje de Goierritarra en el foro de Iruña (15/06/2006 22:28:48), donde deduce que El Correo Español es el que tenía la información privilegiada. ¿Cómo lo entiendes tú entonces?

Pues yo esto de los indoeuropeos es algo que entiendo bastante mal. Deberíamos abrir un foro para ver cuantas y cuales pruebas hay de dichosos indoeuropeos. ¿Quienes eran en realidad? ¿Eran una etnia o pueblo homogéneo en legua y cultura? ¿De verdad vinieron de la india?

Me parece que algunos emplean lo de los indoeuropeos cuando no saben/pueden explicar las cosas de otra forma. Eso en el mejor de los casos porque como ya conocemos las gentes que hay detrás del Correo pues puede que existan otras intenciones. Salud2.

Sobre lo del Correo español y el supuesto uso de información privilegiada... pues hace tiempo que ya no tengo mis tentáculos extendidos en esa dirección, pero me soplan que sí (y también, y muy acertadamente por cierto, lo hizo goierritarra), que se manejó una filtración sobre el tema de Veleia, filtración que se utilizó para pisar la noticia del Diario de Noticias y la rueda de prensa de los propios responsables de la investigación.

¿Las razones?

Las mismas que animaron a la plana mayor de este medio (a algunos de cuyos integrantes les he escuchado yo mismo, personalmente, declarar el "estado de guerra" allá por el '99 así como la necesidad de "obrar en consecuencia" - y callo el resto -).

A esta "carrera" me refería en el caso del autor de este concreto reportaje: porque periodistas hubo en este periódico que anduvieron listos (es una forma de hablar) allá por finales del '99 y primeros meses de 2000 (hasta mayo, concretamente) en pegar bien de palos a unos muñecos muy, pero que muy concretos... acumulando por ello momios, prebendas y canonjías. Otros, como, de nuevo, el caso que ahora nos ocupa, no anduvieron sin embargo "tan listos" (de nuevo, una forma de hablar) y pretenden continuar incluso ahora por el mismo camino de una senda que ciertas Orejas, ciertos Zarzales y ciertos Cayetanos abrieron en su momento...

Y si para ello uno tiene que subrayar bien subrayado lo de "indoeuropeos", y callar bien callado cualquier presencia ¡oh, vade retro, vasca!, pues se subraya, y se calla, y se manipula lo que haga falta. Que no es la primera, ni la segunda, ni la vigésima de este concreto sujeto.

Claro, que a veces también sucede que Roma no pague traidores.

... Y a buen entendedor...

NB: A ver cuántas denuncias de "manipulación", "desinformación" y "reescritura de la Historia" leemos ahora al respecto... ¿Ninguna? Pues mira: igual una al menos sí que aparece mañana en algún sitio...

Hay 16 comentarios.

1