Autor: Nusius

martes, 20 de octubre de 2015

Sección: Protohistoria

Información publicada por: Nusius

Mostrado 31.564 veces.

La Cultura Kurgan no es el ancestro de la lengua protoindoeuropea (PIE).

Nuevas aportaciones genéticas provinientes de la Cultura Yamna reabre el debate sobre la lengua indoeuropea.

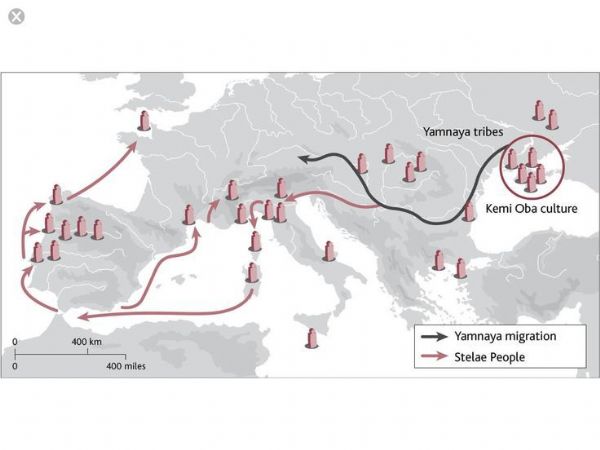

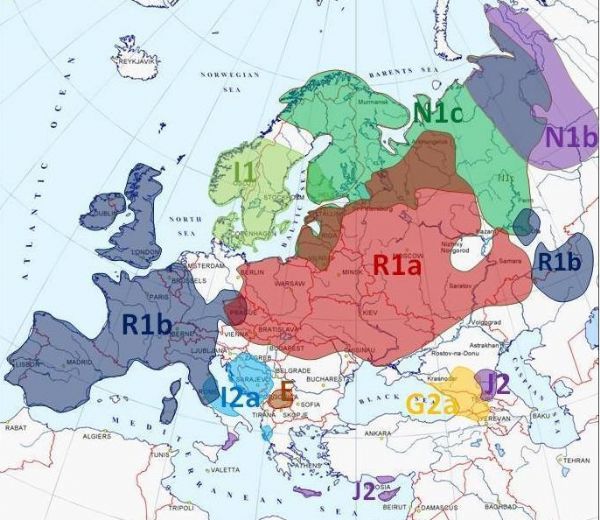

Los recientes hallazgos genéticos obtenidos en ejemplares humanos pertenecientes a la cultura Yamnaya de las estepas pónticas (y otros ejemplos pertenecientes a las culturas danubianas del IV milenio aC), han sorprendido a todo mundo. Su y-DNA, de transmisión paternal, es R1b como la mayor parte de los europeos occidentales. Además se piensa en un desplazamiento masivo de estas poblaciones pastoriles pónticas, dando razón a los planteamientos de Gimbutas.

Estos nuevos resultados describen prácticamente el proceso de indoeuropeización. Los Yamnaya de los bosques fueron portadores de R1a y darán orígen a las lenguas satem. La cultura Yamna de las riberas del Caspio y de las estepas adyacentes eran, por el contrario, R1b y son, por tanto, quienes difundieron las lenguas centum. Sin embargo no fueron el ancestro de la lengua PIE como suponen Gimbutas o Mallory. Éste debemos hacerlo proceder de algún lugar al norte de Anatolia.

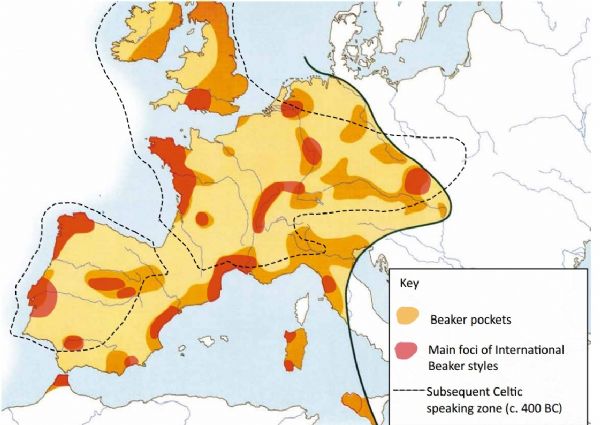

Pero estos descubrimientos aportan nuevos datos. En primer lugar, el campaniforme es indoeuropeo. Echa por tierra la

especulación de Klyosov, muy extendida en ciertos ambientes, que

consideraba el campaniforme como portador de una lengua no indoeuropea, si bien genéticamente se corresponde con una población con linaje R1b. Este genetista ruso había rebajado previamente la cronología genética vasca a unos 2500 ybp.

El marcador genético L51 no es centroeuropeo sino Yamnaya. La lengua indoeuropea que se habló en el Occidente procede directamente de estas poblaciones. La consecuencia, al menos de momento, es que la Península Ibérica pasa a ser el segundo foco indoeuropeizador de Europa, canalizándose a través de la difusión de los hechos culturales que se recogen durante el periodo campaniforme y difusión del linaje S116. Esto implicaría muchas cosas a nivel lingüístico, puesto que supone que el Occidente hispánico es el ancestro de las lenguas celtas y posiblemente también de las itálicas.

Falta por determinar la cronología de L51 en el Occidente peninsular. Con este dato sabremos si L51 procede de los Alpes o si se trata de un hecho particular del Occidente de Iberia, como las estelas de guerreros.

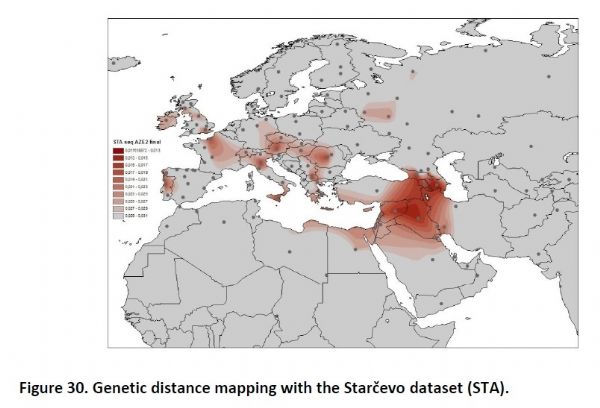

Finalmente quiero destacar aquí el trabajo conjunto, Universidades de Santiago y Vigo, de Rosario Calderón et al. "GM and KM immunoglobulin allotypes in the Galician population: new insights into the peopling of the Iberian Peninsula", 2007, quienes ya predicen la antigua afinidad entre la población de Galicia y las poblaciones del Danubio medio y su distanciamiento de los parámetros genéticos vascos. Esta afinidad, puede hoy plasmarse en los siguientes mapas:

LINAJE L51 (Yamnaya):

ESTELAS DE GUERREROS (según Bichero):

Referencias:

- http://ibg.anrb.ru/disovet/zashita/2015/02Trofimova/2015_02_TrofimovaAvtoref.pdf (Trofimova 2015, en ruso)

- http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/282/1805/20150339.full.pdf (Nagy et al. 2015)

- http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2015/02/10/013433.full.pdf (Haak et al. 2015)

- http://www.heritagedaily.com/2015/03/genetic-study-revives-debate-origin-expansion-indo-european-languages-europe/106940

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

No se trata de la vasija en sí, Uma, si no de la gente que la hizo y la naturaleza cultural cierta que la rodea.

El estuario del Tajo y su área de influencia presentan en esta cronología todos los ingredientes para ser los portadores de una lengua indoeuropea de tipo centum que se difundiría de SW hacia el norte. Primero el reciente descubrimiento de filiación genética de la cultura Yamna y sus derivados culturales danubianos están en directa relación con esta zona peninsular. La cultura material de la región del Tajo y alrededores, proviene del Danubio y fue introducida por gentes emparentadas con la cultura Yamna. Las estelas de guerreros es un evidencia, no sólo por esta relación genética y cultural, si no por su simbología: la presencia del carro y el caballo es una muestra de indoeuropeidad (cf. Mallory).

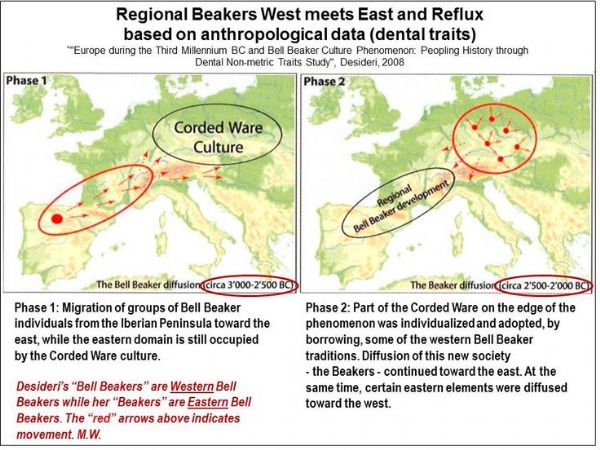

En segundo lugar, Uma, la arqueología (SE francés) y antropología mantienen el mismo esquema propuesto por los análisis genéticos: el desplazamiento de gentes campaniformes desde Iberia hasta las regiones que conforman el núcleo principal del campaniforme y que con sus diferencias regionales mantiene una cierta unidad que dará origen, en el Oeste de Europa, al Bronce Atlántico, de gran influencia y alcance regional y también, evidentemente, con sus diferencias regionales.

Está claro, al menos para mi, que no se puede buscar en otro lugar el origen de las lenguas celtas, puesto que las variedades del galo (no igual a celta en sentido amplio) y las lenguas itálicas son relativamente más tardías, y estas últimas presentan influencias de otras gentes.

El dolmen es un ejemplo de lo que sucedió en prácticamente toda la cultura megalítica occidental hispánica: Colapso y crisis megalítica proseguida por su reutilización, pero con la siguiente diferencia con el periodo anterior: inhumación individual y elementos característicos campaniformes. De este periodo son las estelas, estatuas-menhir, cierto tipo de mazas y hay un estudio muy guai desarrollada en la comarca de A Limia del proceso de acercamiento entre estas poblaciones alógenas y las autóctonas megalíticas. (A ver si lo encuentro y te pongo algún enlace).

¿Cuáles son entonces los motivos por los que la Península Ibérica no pueda ser agente activo en la indoeuropeización de Europa?

Saludos.

Hola. Muy interesante todo.

Primero, no se constata lingüísticamente en el cuadrante noroccidental peninsular la presencia de una lengua no indoeuropea y aún menos que ésta esté relacionada con el protoibero-aquitano. Hay préstamos no indoeuropeos dispersos, de orígen diverso (tirrénico, caucásico, etc.), Es más la realidad indoeuropea de esta parte peninsular no difiere en nada de las demás regiones implicadas en la difusión del campaniforme y que forman parte del grupo atlántico del Bronce. Los viejos hidrónimos, considerados alteuropäisch por buena parte de los lingüistas, son referencia frecuente en todas estas regiones cuando están asociados a deidades o son directamente divinizados por estas gentes que conocemos como "celtas". Una asociación religiosa que procede precisamente de estas tradiciones atlánticas, Pero esto no sucede sólo con los hidrónimos, puesto que es relativamente frecuente en estas áreas denominadas celtas el uso de topónimos, antropónimos y etnónimos de esta misma procedencia arcaica (p.e. Pictones).

Dentro de esta tradición tenemos referencias gráficas del uso del carro y el caballo. Es cierto que podría proceder de cualquier civilización conocida, pero es más lógico pensar que fuesen introducidos por las gentes que dejaron su lengua indoeuropea en Iberia, justo en este cuadrante occidental denominado tradicionalmente como la "Hispania indoeuropea", con testimonios como la representación de carros tirados por caballos del petroglifo de Viladesuso (2500 aC). De hecho estas referencias gráficas aparecen en los mismos monumentos de regiones extrapeninsulares que tanto la arqueología local, la antropología como los diversos análisis genéticos relacionan directamente con Iberia. Precisamente cuando nos referimos a la población equina del norte de España la denominamos tecnicamente como "spanish celtic horse" (J. Cañón et al. 2000), un animal "con características morfológicas primitivas, no muy diferentes de la población ancestral", y que algunos especialistas afirman que se habrían introducido en algún momento de la Edad del Bronce.

El linaje R1b tiene su probable orígen en el norte de Anatolia, en el entorno del Cáucaso (Georgia, Armenia). El año 2010 significó un cambio importante en la interpretación de este linaje. Tres estudios diferentes (Balaresque, Myres y Klyosov) rebajarían la cronología de R1b (M269) en suelo europeo a unos 5000-4500 años. Se ponía fin al mito de un R1b paleolítico de orígen vasco que habría irrumpido en Europa tras el periodo postglacial.

También empezamos a conocer las diferencias genéticas entre las gentes del Occidente hispánico y los actuales descendientes de los ibero-aquitanos. La cronología de la presencia vasca en su actual territorio peninsular fue establecida por Klyosov (2010) en unos 2000-1500 años, una datación que prosigue a la mutación previa del marcador f49, mutación que Flores et al. localizan en los Pirineos hace unos 3000-3500 años, es decir, con la cultura de las urnas.

Por otra parte, L51 > L11 es determinante en el proceso indoeuropeizador y parece estar relacionado con la expansión del campaniforme desde la Pen. Ibérica. Sin embargo el antiguo pueblo ibero-aquitano, del que probablemente desciendan los vascos, no parece haberse expresado nunca en lengua indoeuropea ni tampoco fueron un centro dinamizador del campaniforme ni del Bronce Atlántico. Aquitania recibe influencias de los campos de urnas de Languedoc (llegados siguiendo el curso del Ródano), que en la Península no es indoeuropea.

Este podría ser uno de los rasgos esenciales que separan a ambas comunidades, diferencias que parecen reflejarse genéticamente, ya que se reporta al pueblo vasco al subgrupo M65 (S116), La menor frecuencia del marcador ibero-aquitano (= vasco) DF27, y la escasa o nula presencia de los más recientes subhaplotipos M153, L176.2 y M167/SRY2627 en el Occidente peninsular es una muestra más de esta ligera discontinuidad poblacional. Es por esta razón, junto a las lingüísticas, arqueológicas y antropológicas, por la que los genetistas aproximan a las gentes del Occidente peninsular con las poblaciones del Danubio medio.

Las propuestas de Brotherton et al. 2012, Brandt et al. 2013, Trofimova 2015, Nagy et al. 2015, Haak et al. 2015, Chang et al. 2015, establecen el carácter indoeuropeo (Yamnaya = kurgan) de R1b y nuevos testimonios de la difusión del Hg mitocondrial H1 desde Iberia durante el periodo campaniforme.

La película podría ser algo como esto. Al Occidente peninsular llegan, no se sabe muy bien cómo, gentes relacionadas con una numerosa y rápida expansión de pueblos kurgans, vía Danubio Medio. Se considera que la aparición de la cultura campaniforme tiene que ver con esta gente lingüísticamente indoeuropea. La difusión del campaniforme (y la subsiguiente etapa cultural del Bronce Atlántico) refleja una evidente estabilización cultural, social, económica, política, ideosincrática y sin duda también lingüística que se resuelve posteriormente en diferentes variedades regionales hasta desembocar en las sociedades históricamente conocidas del Hierro Final.

Previamente habrían llegado otras gentes a Europa Occidental, también portadores del haplogrupo R1b, cuya lengua no era indoeuropea y que conforma el sustrato que se detecta, por ejemplo, en la formación hidronímica de Alemania meridional, en la que se distinguen claramente tres eventos lingüísticos: uno preindoeuropeo, otro indoeuropeo que parece tener relación por una parte con la formación hidronímica primaria indoeuropea y por otra (si no se trata de la misma lengua) con un sustrato semejante al italo-celta (definido como alpino) y finalmente la presencia, más moderna, de la variante gala. Tal vez el R1b1 de Els Trocs (Cataluña), del Neolítico inicial, relacionado al parecer con el cazador-recolector, 500 años más viejo que el anterior, de Samara (Rusia), podría estar delatando este R1b no indoeuropeo. En este sentido, la paleoantropóloga suiza J. Desideri observa que la población megalítica peninsular no era muy diferente a la de los inmigrantes campaniformes.

También se habla abiertamente de preceltas y de lenguas no indoeuropeas en las Islas Británicas. Los análisis genéticos realizados vinculan muy estrechamente a los insulares con la población aquitano-vasca, dando sentido a una explicación sustrática para la pérdida del fonema p en "celta", uno de los fonemas más estables del sistema fonético indoeuropeo, que se deturpa en sus areas marginales (galo-británico, irlandés, germano). Que se resiste a caer en zonas de fuerte indoeuropeización como Bélgica o Nórica. Este fenómeno es visible también en Iberia, donde el fenómeno es más intenso en su parte oriental, al contacto con poblaciones de habla no indoeuropea y que carecían del fonema p.

Dejando a un lado los chismes, dogmas, complejos y demás zarandajas que hemos heredado de la historiografía oficial, la expansión vasca en territorio peninsular debe remitirse al periodo visigótico y carolingio. Estrabón todavía sitúa a los vascones en el entorno de los Pirineos.

Saludos, Uma.

El problema no creo que sea la genética, sino ciertos grupos, incluidos dentro del mundo científico, que quieren manipular los datos objetivos para adaptarlos a su visión del mundo, en este caso se lleva intentando desde el 2006 demostrar las teorías "clásicas", originarias del s XIX, de que todo viene de Oriente, de que el vasco-ibérico es una lengua rara y aislada venida de no se sabe donde, con incluso teorias de que algún cura se la inventó(vasco) y otras paparruchadas y de que los gallegos son muy celtas y sólo celtas indoeuropeos, etc, de que hay dos Españas desde tiempos de los íberos, de que los celtas eran indoeuropeos(arios) y poseedores de un imperio que a la postre la arqueología no puede demostrar; se niegan evidencias claras de restos en nuestros idiomas y de topónimos comunes antiquísimos que relacionan el protovasco con todas las poblaciones peninsulares y del occidente europeo(hidronimia paleoeuropea, vease Theo Venneman), no precisamente indoeuropeas...o por lo menos segun el concepto que tenemos de indoeuropeo hoy en día; cada día se ve más claro que ese indoeuropeo es más un cajón de sastre donde se van metiendo vocablos a conveniencia para demostrar el parentesco de lenguas totalmente alejadas entre sí. Lenguas indoeuropeas las hay aglutinantes, no aglutinantes, con orden SVO, OVS, VOS... en fin, una verdadera locura que afecta principalmente a las lenguas europeas, porque es Europa el centro de la manipulación de la historia humana y es en Europa donde se quiere demostrar sus viejas teorías que justifican muchas maneras de ver el mundo; un mundo de supuestas conquistas y genocidios, muy en la linea de nuestro darwinismo social, el cual hoy día justifica guerras y genocidios.

No sólo la genética demuestra una relación clara entre todos los europeos occidentales, cuya expansión se deja sentir en lugares tan remotos como América del Norte(algonquinos), el norte de África, Europa Oriental, Europa del Norte, Asia Occidental, Oriente Medio,... sino las evidencias arqueológicas e incluso lingüísticas, pero el problema es la interpretación de esas teorías, que quieren seguir demostrando sus viejas teorías, obsoletas y cláramente erroneas. Pero hay que reconocer que se está empleando mucho dinero y medios para volver a la situación anterior al 2001 con montones de foros, webs y nuevos estudios que niegan evidencias, exponen nuevas teorías que pretenden acerarlas a las viejas, o creación de teorías locas que intentan desacreditar las evidencias al relacionarlas con sus teorias locas que nadie quiere tomar en cuenta.

Nada está exenta a la manipulación, ni la genética, ni la arqueología, ni mucho menos la historia, y todavía menos la lingüística. Y es muy difícil extraer el trigo de la paja ante esta situación. Quién sabe si esa es la principal intención, mantenernos en la oscuridad de nuestros orígenes, mantener el misterio, a lo Iker Jiménez, porque a alguno le gusta moverse más por el misterio y soñar con orígenes idílicos que el conocer nuestros orígenes reales.

Saludos

Hola Aladelta.

Buena parte de los nombres que citas, como bien apunta Cossue, no son originariamente vascos. Incluso los numerosos orónimos Orr(i)a, Orra, etc., relativamente frecuentes en todo el cuadrante Noroeste peninsular, son explicables por lo indoeuropeo (como el topónimo de la Britannia Bárbara ORRIA).

La muestra más antigua de R1b se encuentra en un cazador-recolector de Samara (Rusia), R1b1, con datación 5660-5555 cal BC. Este R1b1 se encuentra también en un individuo del Neolítico final de Els Trocs (Cataluña) y es 500 años más joven que el anterior: 5178-5066 cal BC. La relación de ambos R1b1 es incierta.

Los Yamnaya, en parte, y los Campaniformes descienden de R1b-L51 que deriva a L11 (en el Danubio medio?, en los Alpes o pre-Alpes? llegado independientemente al estuario del Tajo?) y poco después a U106 (germanos) y a S116 (italo-celtas) que parece haberse introducido en Europa con el Campaniforme y posiblemente desde Iberia, tal y como parecen confirmar los trabajos arqueológicos de este periodo en el curso medio y estuario del Ródano, regiones adyacentes y los pre-Alpes. Insisto que es también el punto de vista de la paleoantropología, sobre la cual, que sepa, no existen objeciones. En esta misma región se comparte la misma estatuaria, la misma ideosincrasia religiosa y muchisimos nombres comunes, arcaicos y más recientes. La tardía llegada de la escritura a Occidente no nos permite conocer el estadio intermedio entre los antiguos hidrónimos indoeuropeos y las lenguas históricamente conocidas, pero si se observa el léxico y los sufijos que suelen acompañar a estos hidronímicos, parece tratarse de la misma lengua que, dos mil años más tarde, se habría visto afectada por la paulatina pérdida de la p, consecuencia de la existencia de un substrato de lengua no indoeuropea.

También insisto en que "tradicionalmente" siempre hemos distinguido entre una Hispania indoeuropea y otra no indoeuropea que, de una manera discontinua, se intercala entre las gentes de hablas indoeuropeas de más allá de los Pirineos. Todos los eventos relacionados con lo indoeuropeo y lo llamado "celta", sea cual sea la especialidad y dimensión del campo de investigación, se representan siempre en esta misma región que se dibuja en los primeros textos básicos de la enseñanza primaria.

Los vascos no se muy bien con quiénes pueden ponerse en relación. Sin duda con los gascones (resultado de la interpretación germánica waskones). Posiblemente con los aquitanos, como puede deducirse a partir de época visigótica. También eran vecinos de los iberos. Es posible que algunas regiones el proceso de indoeuropeización lingüística, por motivos diversos, fuese fallido, incapaz de suplantar la lengua preexistente (p.e. ibero, aquitano, vasco en el sur de Francia; germano en el norte de Europa). Yo creo que pueden pertenecer al sustrato megalítico, con mucha presencia en los Pirineos, sur de Aquitania y Occidente de Languedoc.

Además es curioso la relativa frecuencia elevada de I-M26 entre vascos, aquitanos y poblaciones del oeste francés. Aunque las frecuencias no suelen ser muy elevadas, se trata de un marcador muy importante:

"Thanks to a report from the sites of megalithic culture in France, it is clear that this variant was the main carrier of indigenous cultures in Western Europe [...]. The M26 mutation is found in native males inhabiting every geographic

region where megaliths may be found, including such far-flung and

culturally disconnected regions as the Canary Islands, the Balearic

Isles, Corsica, Ireland and Sweden". (Rootsi et al. 2006).

Este I-M26 está presente en porcentajes entre 0.5%-1% en el fondo substrático de la mitad occidental de Europa, es decir, que posiblemente debió ser suplantado por el recién llegado R1b indoeuropeo. Es posible que algunas poblaciones marginales de origen megalítica conservasen sus lenguas autóctonas no indoeuropeas hasta su romanización, a excepción del vasco, que por su aislamiento en el enclave pirenaico ha podido sobrevivir hasta la actualidad.

El proceso de "celtización" sólo puede explicarse a partir de la indoeuropeización de la población megalítica atlántica precedente. No puede admitirse en este sentido que la caída de la p en estas lenguas centum sea un fenómeno indoeuropeo, porque no lo es. Se trata de un claro ejemplo de acción substratística. Además es evidente, puesto que históricamente vemos la proximidad de lenguas no indoeuropeas que carecen del fonema p (aquitano, ibero, vasco). Este proceso es muy evidente en Irlanda, donde los rasgos no indoeuropeos de su lengua se vienen estudiando desde hace algunos años. Luego, se debe buscar el ancestro lingüístico de esas lenguas centum afectadas por la acción del substrato no indoeuropeo.

Curiosamente el R1b hispánico no presenta, tras este periodo, ningún marcador foráneo centroeuropeo o "celta" en sentido clásico. No tenemos nada de U152, tan característico de ligures, galos, lepónticos y nóricos, luego ¿cómo se llegó a hablar aisladamente una lengua indoeuropea en el Occidente de la Península?

Precisamente es U152 quien tiene su ancestro en el estuario del Tajo.

Un saludo.

Hola Aladelta. No creo que exista gran divergencia entre tu punto de vista y el mio. Sólo que a mi juicio no puede hablarse de poblaciones vascas o vascoides como fondo substrático peninsular, porque su presencia en Hispania es reciente. En todo caso sus ancestros, posiblemente megalíticos, asentadas también por toda Europa Occidental, y que deberían ser también los antecesores de aquitanos e iberos. Resulta sumamente curioso, siguiendo a algunos lingüistas alemanes, que donde más voces supuestamente pre-indoeuropeas se detectan, relacionadas con estas tres lenguas (o con lenguas semíticas), es en el Sur de Alemania, Austria y NE de Francia. A esta lengua hidronímica no indoeuropea de Europa Central se superpuso una lengua tipo ''''alteuropäisch'''' y otra emparentada con hidronímicos sudalpinos y de la costa ligúr, distinguible por sus sufijos (particularmente terminación *-inco-), pero que fonética, morfológica y lexicalmente en nada difiere de la etapa hidronímica anterior. Le prosigue el substrato galo, luego el latino y finalmente el germano.

Esta situación, si bien con total ausencia de voces hidronímicas no indoeuropeas y con menor grado germanización, es similar en Bélgica. Desconozco la interpretación hidronímica de la mitad oriental peninsular, pero en su mitad occidental la situación es idéntica a lo que sucede en Bélgica, en el cuadrante Occidental de Francia, la Liguria histórica. Salvo que en la Península los hidrónimos que preceden a los latinos no son atribuibles a los galos, aunque comparten numerosos rasgos lingüísticos comunes.

Felizmente hola Diocles... No creo que R1a sea la base de la lengua indoeuropea porque parece estar exclusivamente relacionado con lo satem y con culturas y eventos de arco carpático como, por ejemplo, tipo Unetiçe > Lausitz. En Europa de ahí no sale, y está fielmente representado por las lenguas balto-eslavas. Se hace visible en cualquier mapa. Además queda mucho por explicar sobre este haplogrupo como, por ejemplo, el tema de su altísima frecuencia en poblaciones de habla dravídica. Otra cosa es la lengua indoeuropea del Occidente de Europa, que lingüísticamente parece ser más arcaica. Esta divergencia dialectal puede estar en relación con una progresiva diferenciación visible entre los Yamnaya de los bosques [R1a] y Yamnaya pónticos [R1b]. Ahora bien R1b parece proceder de los colonos neolíticos del norte de Anatolia.

Yo no puedo contradecir tu punto de vista, pero te expongo el mio. En parte Klyosov tiene razón. Cuando describe a los anatólicos R1b (Arbines) los hace partícipes de las culturas norcaucásicas y pónticas y afirma que ya estaban presentes en la cultura Yamna. Son los difusores del megalítico llegando a la Península Ibérica desde Oriente Próximo y norte de Africa. Su lengua, según este genetista, no era indoeuropea y es el substrato de toda Europa Occidental, de italo-celtas-germanos, de iberos, de aquitanos, gascones (< vascones) y de los modernos vascos y, indoeuropeizada posteriormente desde Europa Central (vía cultura campaniforme). Klyosov apuesta por la indoeuropeidad absoluta de R1a (Arios). Estas ideas tuvieron muchísimo eco, difusión y éxito tras la intervención personal de Klyosov en Dienekes. La aportación de Haak y compañía rompe con esa idea generalizada. De hecho, las comunicaciones del cuerpo científico de este trabajo van en ese sentido: se ha aceptado una idea generalizada incierta y ahora cuesta reconocer las contradicciones de la misma.

Personalmente creo que la teoría R1a no explica para nada la presencia de una lengua indoeuropea en el Occidente de Europa. No la explica porque las lenguas indoeuropeas occidentales no parecen haber derivado de una lengua satem (R1a). Estamos ante una divergencia dialectal, no ante la evolución interna satem a centum. Tampoco explica la ausencia absoluta de esas voces pre-indoeuropeas en la Península. Luego no puede ser a partir de R1a, ni de la cultura de las urnas, que ni afectó a las Islas Britanicas, Oeste de Francia, Bélgica (donde se adopta en un primer momento para volver después al Bronce Atlántico) ni al Occidente de la Península, donde con certeza se hablaron desde muy antiguo lenguas indoeuropeas. La población indoeuropea llegada al Occidente de Europa pertenecían a la rama centum que portaban no sólo el Hg R1b, si no la mutación L51, detectada ahora en la cultura kurgan. Haak y cía. no dudan en afirmar que la cultura Campaniforme está conetactada con los Yamnany. El siguiente paso de los genetistas no será ver si R1a es más o menos indoeuropeo que R1b, si no averiguar las causas por las que que ambas ramas se separaron y conocer la antigüedad de L51 en la Península.

Como tú, pienso que R1b debe estar ya presente entre la población megalítica, y sin duda también entre los cazadores-recolectores de las estepas rusas también en la cultura pre-kurgan. Posiblemente es el substrato pre-indoeuropeo de Europa Occidental y Central.

Hola,

Nusius

A

veces ocurre que los nuevos hablantes de una lengua son los que acaban

conservando la versión arcaica de esa lengua, mientras que los primeros

hablantes terminan desarrollando un dialecto diferente. Por ejemplo, los

argentinos siguen utilizando el "vos" del castellano que se hablaba en el siglo

XVII.

La

llegada de los primeros indoeuropeos a las islas Británicas se suele situar a

finales del III milenio a C y se asocia normalmente al rito funerario de los

túmulos redondos o "round barrows", cuyos precedentes están en la Europa

continental y en la tradición de los túmulos "kurgan". Estos inmigrantes se encontraron

en Francia y Gran Bretaña con la población neolítica, no-indoeuropea, de los

constructores de megalitos. Durante el II milenio a C debió de haber otros

grupos indoeuropeos que cruzaron el mar hasta estas islas, antes de que se

desarrollase en Europa la cultura de los Campos de Urnas.

Como

es sabido, los pueblos indoeuropeos conservaron durante muchos años tradiciones

orales sobre sus orígenes, algunas de ellas antiquísimas (como los Vedas de la

India). La tradición oral de Gales (recogida por escrito en las llamadas "Welsh

Triads"), resulta muy interesante, porque nos cuenta que los celtas britanos constituyeron

la tercera oleada de pueblos invasores llegados a Gran Bretaña desde el

continente, y que éstos procedían de la Bretaña francesa. Las dos oleadas

anteriores fueron, según estas leyendas, la de los cimrios (o cymry) y la de

los loegrios. La tradición también cuenta que los cimrios, los más antiguos

invasores, procedían de una mítica tierra oriental denominada el "País del

Verano" (situada en la zona del mar Negro, según la interpretación erudita de

los monjes galeses). Los loegrios también procedían de la Galia, pero esta

tradición afirmaba que loegrios y britanos estaban emparentados étnicamente, a

su vez, con los legendarios cimrios. El nombre de los cimrios, un vocablo

indoeuropeo, es semejante al de los cimerios (pueblo que ocupaba las tierras

situadas al norte del mar Negro en la Edad de Hierro).

Según http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_R1a_del_cromosoma_Y#Europa ). Quizás los primeros hablantes de indoeuropeo (élites guerreras) llegados al

la Wikipedia, el haplogrupo R1a también se encuentra en el norte y oeste de Europa,

aunque en un porcentaje menor que en el este (véase el epígrafe “Distribución –

Europa occidental en

valle del Rhin eran ya una mezcla genética de R1b y R1a, pero en Europa occidental

se mezclaron nuevamente con otros individuos que eran mayoritariamente R1b. De

modo que los hablantes más recientes de la lengua indoeuropea acabarían

teniendo un porcentaje de R1b mayor y un porcentaje de R1a menor, lo cual no

deja de tener su lógica.

(Pido disculpas si este

comentario se vuelve a publicar dos veces)

Hola,

Nusius

A

veces ocurre que los nuevos hablantes de una lengua son los que acaban

conservando la versión arcaica de esa lengua, mientras que los primeros

hablantes terminan desarrollando un dialecto diferente. Por ejemplo, los

argentinos siguen utilizando el "vos" del castellano que se hablaba en el siglo

XVII.

La

llegada de los primeros indoeuropeos a las islas Británicas se suele situar a

finales del III milenio a C y se asocia normalmente al rito funerario de los

túmulos redondos o "round barrows", cuyos precedentes están en la Europa

continental y en la tradición de los túmulos "kurgan". Estos inmigrantes se encontraron

en Francia y Gran Bretaña con la población neolítica, no-indoeuropea, de los

constructores de megalitos. Durante el II milenio a C debió de haber otros

grupos indoeuropeos que cruzaron el mar hasta estas islas, antes de que se

desarrollase en Europa la cultura de los Campos de Urnas.

Como

es sabido, los pueblos indoeuropeos conservaron durante muchos años tradiciones

orales sobre sus orígenes, algunas de ellas antiquísimas (como los Vedas de la

India). La tradición oral de Gales (recogida por escrito en las llamadas "Welsh

Triads"), resulta muy interesante, porque nos cuenta que los celtas britanos constituyeron

la tercera oleada de pueblos invasores llegados a Gran Bretaña desde el

continente, y que éstos procedían de la Bretaña francesa. Las dos oleadas

anteriores fueron, según estas leyendas, la de los cimrios (o cymry) y la de

los loegrios. La tradición también cuenta que los cimrios, los más antiguos

invasores, procedían de una mítica tierra oriental denominada el "País del

Verano" (situada en la zona del mar Negro, según la interpretación erudita de

los monjes galeses). Los loegrios también procedían de la Galia, pero esta

tradición afirmaba que loegrios y britanos estaban emparentados étnicamente, a

su vez, con los legendarios cimrios. El nombre de los cimrios, un vocablo

indoeuropeo, es semejante al de los cimerios (pueblo que ocupaba las tierras

situadas al norte del mar Negro en la Edad de Hierro).

Según http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_R1a_del_cromosoma_Y#Europa ). Quizás los primeros hablantes de indoeuropeo (élites guerreras) llegados al

la Wikipedia, el haplogrupo R1a también se encuentra en el norte y oeste de Europa,

aunque en un porcentaje menor que en el este (véase el epígrafe “Distribución –

Europa occidental en

valle del Rhin eran ya una mezcla genética de R1b y R1a, pero en Europa occidental

se mezclaron nuevamente con otros individuos que eran mayoritariamente R1b. De

modo que los hablantes más recientes de la lengua indoeuropea acabarían

teniendo un porcentaje de R1b mayor y un porcentaje de R1a menor, lo cual no

deja de tener su lógica.

(Pido disculpas si este

comentario se vuelve a publicar dos veces)

Hay 7 comentarios.

1