Autor: Nusius

martes, 20 de octubre de 2015

Sección: Protohistoria

Información publicada por: Nusius

Mostrado 31.117 veces.

La Cultura Kurgan no es el ancestro de la lengua protoindoeuropea (PIE).

Nuevas aportaciones genéticas provinientes de la Cultura Yamna reabre el debate sobre la lengua indoeuropea.

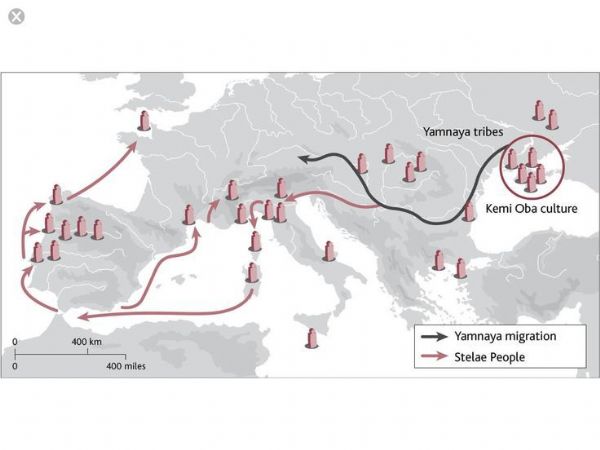

Los recientes hallazgos genéticos obtenidos en ejemplares humanos pertenecientes a la cultura Yamnaya de las estepas pónticas (y otros ejemplos pertenecientes a las culturas danubianas del IV milenio aC), han sorprendido a todo mundo. Su y-DNA, de transmisión paternal, es R1b como la mayor parte de los europeos occidentales. Además se piensa en un desplazamiento masivo de estas poblaciones pastoriles pónticas, dando razón a los planteamientos de Gimbutas.

Estos nuevos resultados describen prácticamente el proceso de indoeuropeización. Los Yamnaya de los bosques fueron portadores de R1a y darán orígen a las lenguas satem. La cultura Yamna de las riberas del Caspio y de las estepas adyacentes eran, por el contrario, R1b y son, por tanto, quienes difundieron las lenguas centum. Sin embargo no fueron el ancestro de la lengua PIE como suponen Gimbutas o Mallory. Éste debemos hacerlo proceder de algún lugar al norte de Anatolia.

Pero estos descubrimientos aportan nuevos datos. En primer lugar, el campaniforme es indoeuropeo. Echa por tierra la

especulación de Klyosov, muy extendida en ciertos ambientes, que

consideraba el campaniforme como portador de una lengua no indoeuropea, si bien genéticamente se corresponde con una población con linaje R1b. Este genetista ruso había rebajado previamente la cronología genética vasca a unos 2500 ybp.

El marcador genético L51 no es centroeuropeo sino Yamnaya. La lengua indoeuropea que se habló en el Occidente procede directamente de estas poblaciones. La consecuencia, al menos de momento, es que la Península Ibérica pasa a ser el segundo foco indoeuropeizador de Europa, canalizándose a través de la difusión de los hechos culturales que se recogen durante el periodo campaniforme y difusión del linaje S116. Esto implicaría muchas cosas a nivel lingüístico, puesto que supone que el Occidente hispánico es el ancestro de las lenguas celtas y posiblemente también de las itálicas.

Falta por determinar la cronología de L51 en el Occidente peninsular. Con este dato sabremos si L51 procede de los Alpes o si se trata de un hecho particular del Occidente de Iberia, como las estelas de guerreros.

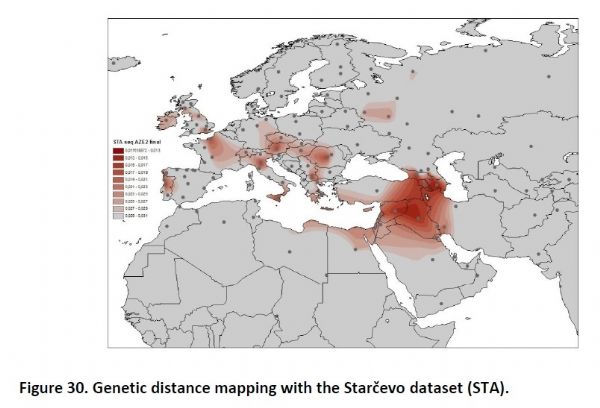

Finalmente quiero destacar aquí el trabajo conjunto, Universidades de Santiago y Vigo, de Rosario Calderón et al. "GM and KM immunoglobulin allotypes in the Galician population: new insights into the peopling of the Iberian Peninsula", 2007, quienes ya predicen la antigua afinidad entre la población de Galicia y las poblaciones del Danubio medio y su distanciamiento de los parámetros genéticos vascos. Esta afinidad, puede hoy plasmarse en los siguientes mapas:

LINAJE L51 (Yamnaya):

ESTELAS DE GUERREROS (según Bichero):

Referencias:

- http://ibg.anrb.ru/disovet/zashita/2015/02Trofimova/2015_02_TrofimovaAvtoref.pdf (Trofimova 2015, en ruso)

- http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/282/1805/20150339.full.pdf (Nagy et al. 2015)

- http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2015/02/10/013433.full.pdf (Haak et al. 2015)

- http://www.heritagedaily.com/2015/03/genetic-study-revives-debate-origin-expansion-indo-european-languages-europe/106940

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

Hola Uma, no parece ser tan así. Brun en Francia, Almagro en España y buena parte de los estudiosos británicos siempre lo han asociado a un determinado pueblo. La relación de las gentes pónticas con el campaniforme es precisamente el argumento básico que esgrimen, entre otros, Richard Harrison & Volker Heyd (1).

La cuestión, Uma, es que la cultura Yamna es el precedente indoeuropeo de la gente occidental de Europa. Hasta ahora sólo se consideraba como marcador indoeuropeo R1a. Con la aparición de bastantes ejemplos de R1b (L23 > L51) en las estepas pónticas y en yacimientos del Danubio medio, hemos llegado hasta los Yamnaya y probablemente llegaremos al origen neolítico y anatólico (meseta armenia > Cáucaso > norte mar Caspio) de sendos Hg.

Es importante recalcar que los Yamnaya eran portadores de la mutación L51. Hasta ahora se creía que esta mutación había sucedido en los Alpes, fragmentándose posteriormente en U106, al norte del Rin (lengua germana) y en S116 al sur de este rio (lengua italo-celta). La situación ahora mismo es que el grupo indoeuropeo centum occidental deriva directamente de los Yamnaya. R1b-L51, portado por los grupos dominantes de la cultura Yamna, parece ser el fundador de las culturas dominantes que aportan tecnología del cobre (y sin duda también los carros y las estelas de guerreros).

Una región importante en snp''''s L51 es el Oeste de Portugal y lo que podríamos denominar como Lusitania arcaica, comprendida por los Conventos de Braga y Lugo, Vettonia, Occidente de Carpetania y la Lusitania pliniana. Tiene su importancia porque en esta zona se registran, por un parte estelas de guerreros (caracteristico la cultura Yamna) y por otra, las dataciones más altas del campaniforme. Se está ahora pendiente de las edades de L51 en el Oeste de Europa. Bélgica, otro importante foco del campaniforme, es otra importante candidata para atribuirsele este hecho cultural. Si bien cuanto más al norte, más sustrato pre-indoeuropeo derivado de los cazadores-recolectores (Hg I) y la necesidad de fabricar leyes y ecuaciones fonéticas para encuadrar sus lenguas deturpadas dentro del indoeuropeo.

El clino SO > NE del campaniforme ha sido estudiado por Lemercier (2), un importante arquéologo especializado en el campaniforme del SE de Francia. Atribuye el comienzo de este fenómeno en el estuario del Ródano a poblaciones llegadas de la Península Ibérica, y también su difusión hacia el norte, siguiendo el curso del Ródano, y los Alpes. De la misma opinión es la antropóloga suiza J. Desideri (3), que analizando piezas dentales del periodo campaniforme de España, SE de Francia, Alpes y Hungría llega a la conclusión de que esta población procedía de Iberia, y que se mezclaron con las distintas poblaciones que iban encontrándose a su paso: el contexto campaniforme de Kromsdorf, Suabia, analizada geneticamente (4), es un claro ejemplo de esto mismo con su negativo U106).

Por esa razón nuestra población campaniforme, y también la húngara, se muestra, según Desideri, más homogénea que la población centro-occidental europea. Lo que queda claro es que L51 = Yamnaya y éste se distribuye especialmente por el Occidente peninsular. Por otra parte, Uma, se detecta discontinuidad en el paso del megalítico al campaniforme. El ejemplo del dolmen de A Romea (Lalín, Po.) es clásico. La diagnosis es la siguiente:

RADIOCARBON DATING

- BEGINNING: 3962-3712 cal BC: funerary pottery.

- CLOSURE of the monument: 3366-3033 cal BC: funerary pottery.

- REFORM and ABANDONAMENT: 3018-2679 cal BC: NO funerary pottery.

- RE-UTILIZATION: 2613-1915 cal BC: Bell Beaker pottery, 33 copper arrow tips, axes.

Creo que es una noticia muy a tener en cuenta y un gran descubrimiento.

(1) Richard Harrison & VolKer Heyd, 2007:129-214.

(2) Oliver Lemercier, 2002, 2004, etc..

(3) Jocelyn Desideri, 2008, 2010.

(4) Lee et al. 2012.

Señor Sala. El Dr. Henry Faux, genetista canadiense, cierto día se preguntaba en Genetic Roots:

"The Celtiberians I would suspect would be from a downstream subclade of SRY2627, but were they indigenous or did they adopt the culture of the Celts mostly found in the western regions os Spain? SRY2627 is mostly found in the northern and eastern regions of Spain which is historically associated with Basques and Iberians. To the north, the Aquitani".

Se corresponde exactamente con la visión de Almagro:

"La aparición de Las Cogotas, de facies siempre atlántica, influirá significativamente en la Meseta Superior. [...] Me temo que el área vacceo-vettona (como Las Cogotas o Yecla de Yeltes) actúa de transición hacia el área que será la futura Celtiberia".

Y con la idea pliniana "los Berones son inmigrantes de la Céltica".

Un saludo a ambos.

Es que no veo en qué momento de la argumentación se dá

el paso que justifique la asociación del campaniforme con el indoeuropeo.

El campaniforme es una vajilla de lujo que se difunde en un espacio muy

amplio,en regiones diferentes,con características partículares de cada zona

.Ahora se tiende a pensar que formaba parte de tratados comerciales ,políticos

y matrimoniales .

Tampoco entiendo qué

transcendencia puede tener lo del dolmen que mencionas .Que tras un vacío

temporal aparezca cerámica campaniforme sólo indica que se reutilizó el dolmen

por gente que poseía esa vajilla . Y parece que en algunos lugares hay una

continuidad en el culto y el

campaniforme simplemente se incorpora al ajuar como un elemento más:

Como otros parámetros del ritual

megalítico, la presencia de campaniforme no goza de una sistemática

globalizadora, sino que presenta variables notorias. En algunos monumentos los

depósitos con campaniforme ocupan posiciones individualizadas sobre el túmulo y

encajan bien en reutilizaciones de espacios funerarios más antiguos, lo que no

invalida una amplia realidad en la que

éstos aparecen como un continuum, en la utilización de los grandes sepulcros

(Delibes y Santonja 1987). Pero, insistimos, la variabilidad es una de las

notas destacadas en las arquitecturas y ritualidades del megalitismo atlántico.

Los ajuares campaniformes no escapan a esta dinámica.En lo que ahora nos ocupa,

su papel en ámbitos funerarios colectivos de la cuenca interior del Tajo y la

fuerte incidencia de ubicaciones “conservadoras”, en el sentido del

mantenimiento de antiguos rituales, es claramente destacable.Muchas de las

arquitecturas de la zona

file:///C:/Users/Maria/Downloads/69-69-1-PB.pdf.

Ritual campaniforme, ritual

colectivo: la necrópolis de cuevas artificiales del Valle de las higueras, Huecas,

Toledo

Trabajos de Prehistoria 62, n.o 2, 2005, pp.

67 a 90

Primitiva Bueno ramírez (*) Rosa Barroso bermejo (*) Rodrigo de Balbín Behrmann

Cada vez que sacais este tema tengo

la impresión de que es un batiburrillo de datos y una mezcla de conceptos de

distintas disciplinas.

A ver,que quede claro no estoy negando que la península no pudiera ser un agente de

indoeuropeización,ni estoy negando la utilidad de los estudios de genética de

poblaciones.Tampoco siento ninguna aversión hacia los granjeros neolíticos.Lo

que pasa es que no veo claras algunas afirmaciones y argumentos . De tus

comentarios ,si los he entendido bien ,se desprende :

Que poblaciones de origen Yamana , hablantes de ie

centum llegan al Oeste peninsular (¿ en qué fechas?) y allí se establecen y elaboran

(dataciones antiguas del estuario del Tajo) el campaniforme y luego al seguir desplazándose difunden el

campaniforme y las lenguas centum por la

fachada atlántica y Centroeuropa.

Dices también que las estelas de guerrero son un

argumento a favor pues utilización de estelas es propia de los pueblos yamna y

además la presencia del carro y el

caballo son también una prueba de indoeuropeización.

Sin embargo , que yo sepa ,las estelas son del bronce final y

el campaniforme de finales del calcolítico –inicios del bronce .¿porqué los que

elaboraron el campaniforme tardaron tantos siglos , en levantar esas

estelas ? Por otra parte ,la representación de los carros hay gente que dice que remiten a los de Micenas y que ello nos estaría metiendo

en el marco de las relaciones entre elites de las sociedades del bronce

mediterráneas.

Es decir :los personajes que utilizaron esas

estelas no tenían por qué ser necesariamente indoeuropeos.Podían ser cualquier

cosa y haber expresado su poderío representando los más preciados objetos de

prestigio :el caballo y el carro ceremonial.

En cuanto a lo del dolmen,te puse precisamente el

artículo de Balbín porque explica que la presencia de campaniforme en el ajuar

no implica necesariamente un cambio de ritual .Yo puedo llevar al cementerio un

jarrón chino para poner las flores ,pero lo llevo para utilizarlo en un ritual

-llevar flores a los difuntos-,enmarcado en una tradición cristiana .

Y también en el mismo artículo se hace la observación de

que el campaniforme no está únicamente

asociado a un ritual de enterramiento individual.

Es cierto que en ese momento decae el

enterramiento colectivo y aparece el individual pero se piensa que es en relación a cambios de tipo económico que

han empezado a producir un desarrollo hacia la jerarquización ,en el que lo

importante ya no es el clan sino el jefe.Y este proceso se dá en otros lugares.

En

relación al campaniforme : lo objetos culturales pueden tener una vida muy

azarosa .La difusión de ellos indica algún tipo de relación y contacto pero lo

difícil es valorar y explicar el tipo de relación :se heredan del padre o de la madre , se intercambian como prenda de amistad

,para rubricar un intercambio comercial o un juramento ,como presente de embajada ,se

adquieren como botín de guerra y ,si en algún momento han tenido algún

simbolismo ,puede cambiar el mismo con el paso del tiempo. ¿Cómo se difunde el campaniforme?

¿Comerciantes? ¿esposas que aportan una vajilla y un ritual de bebida?

¿orfebres? ¿Guerreros a la búsqueda de fortuna?

De todas formas,voy a leer el artículo en francés.

No es que me niegue a esto(no estoy en condiciones )es que me molestan mucho las afirmaciones en temas

tan sometidos a debate .

No se trata de abrir debate alguno Uma, sino de divulgar estos recientes descubrimientos genéticos que cambian mucho el panaroma histórico hispánico. Tu punto de vista me parece perfecto, pero las estelas pertenece a una tradición que parte del Calcolítico hasta la llegada de Roma:

"la glorificación de las élites resulta de gran interés al interpretar socialmente el significado de las estelas, tanto las del suroeste de la Península Ibérica como las del grupo galaicoportugués aquí estudiado. Esta estatuaria, generalmente masculina, portadora de armas o de insignias de prestigio (como el motivo subrectangular en las piezas del noroeste, o los carros, instrumentos musicales, etc., de los ejemplares

del suroeste) nos remite al proceso de jerarquización que conocieron las sociedades prehistóricas

peninsulares desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce (Harrison 2004: 165-178; Bueno Ramírez et al. 2005b)".

"There is the fact that some warrior stelae were probably carved on older, previously existing monoliths, and that some others were themselves reused and re-carved in later periods, including cases of pre-Roman (Tartessian) and Latin funerary inscriptions—see a discussion in Harrison (2004: 44–52). These cases are a clear invitation to consider the warrior stelae as yet another material device used within the complex framework of procedures for the assimilation and manipulation of the past developed by Iberian societies between the Neolithic and the Iron Age (García Sanjuán 2011)".

"Estas reutilizaciones y conservaciones se pueden interpretar como mecanismos para conservar el recuerdo, la memoria social, uno de los procedimientos mediante los cuales las sociedades logran comprender ese “país extraño” que, para ellas, supone el pasado (Lowenthal 1998: 271-274)".

"Las relaciones entre los distintos grupos, seguramente de carácter étnico, aspecto esencial no abordado, evidencian creencias comunes, en ocasiones expresadas o ‘leídas’ con los mismos signos/símbolos en áreas

geográficas diversas, lo que indica una comunidad de creencias comunes, que cabe interpretar desde

la ideología indoeuropea (Díaz-Guardamino 2012)".

"Esta perspectiva de ‘larga duración’ explica el desarrollo de estelas en Hispania desde el Calcolítico hasta

los ‘guerreros galaico-lusitanos’, labrados ya en época romana (Schattner 2003), los cuales deben considerarse el último fenómeno de esta tradición plurimilenaria [...] Estas estelas [occidentales] deben considerarse estelas “lusitanas”, (Almagro-Gorbea 2009; Almagro-Gorbea y Lorrio 2011)" (diría más bien de la keltiké, que para Almagro-Gorbea es sinónimo).

El campaniforme para la Iberia fue un cambio enorme, una discontinuidad cultural evidente, relacionado inicialmente con la explotación minera del cobre. No se trata que una comunidad aislada hiciese un tipo determinado de enterramiento, como tú dices, sino que se adoptó, como todos los demás elementos de su cultura incluida su lengua, en todas partes, en toda Europa Occidental y en buena parte de la Oriental, con gran rapidez, El campaniforme, Uma, representa la indoeuropeización de Iberia y de todos los lugares a donde llegaron desde la Península Ibérica el linaje masculino S116 y los linajes femeninos hispánicos H1 y H3:

"hg H with substantial genetic contributions from subsequent pan-European

cultures such as the Bell Beakers expanding out of Iberia in the Late

Neolithic (~2800 BC) [...]. From around 2800 BC, the Late Neolithic culture emerged from the Iberian Peninsula to form one of the first pan-European archaeological complexes. This cultural phenomenon is recognised by a distinctive package of rich grave goods including the eponymous bell-shaped ceramic beakers. The genetic affinities between Central Europe’s Bell Beakers and present-day Iberian populations is striking and throws fresh light on long-disputed archaeological models.. We suggest these data indicate a considerable genetic influx from the West during the Late Neolithic. These far-Western genetic affinities of Mittelelbe-Saale’s Bell Beaker folk may also have intriguing linguistic implications, as the archaeologically-identified eastward movement of the Bell Beaker culture has recently been linked to the initial spread of the Celtic language family across Western Europe. This hypothesis suggests that early members of the Celtic language family initially developed from Indo-European precursors in Iberia and subsequently spread throughout the Atlantic Zone; before a period of rapid mobility, reflected by the Beaker phenomenon, carried Celtic languages across much of Western Europe. This idea not only challenges traditional views of a linguistic spread of Celtic westwards from Central Europe during the Iron Age, but also implies that Indo-European languages arrived in Western Europe substantially earlier (Brotherton et al. 2013)".

Nesius,me refería a las estelas de las que hablabas con carros / caballos .Gracias por los demás textos.Ahora tengo que leerlos .

Nusius: ¿Realmente hay base para asociar un hecho lingüístico, lo indeuropeo, con uno cultural, la domesticación del caballo, sus atalajes, los carros?

Los asnos fueron domesticados en Mesopotamia y el cuerno africano, zonas donde no se hablaba lenguas *i.e., desarrollándose carros y atalajes.

La domesticación del caballo la asocio más bien a los pueblos de las estepas que entraron en contacto con la civilización china al E y con pueblos semitas y de habla *i.e. al W.

Hasta el día de hoy perduran nombres del caballo de origen estepario, tanto en chino como en lenguas i.e. (ma, mal,mar).

Me parece más lógico pensar que el caballo fue domesticado por pueblos tártaros, mongoles, que requerían animales resistentes a escasez de agua, malos forrajes, y que posteriormente los atalajes fueron desarrollados en diferentes lugares, algunos en la cultura china, otros en la semita y egipcia, y también entre las tribus nómades de habla i.e., aprovechando los conocimientos adquiridos en la domesticación del buey y del asno.

Hola. Muy interesante todo.

Primero, no se constata lingüísticamente en el cuadrante noroccidental peninsular la presencia de una lengua no indoeuropea y aún menos que ésta esté relacionada con el protoibero-aquitano. Hay préstamos no indoeuropeos dispersos, de orígen diverso (tirrénico, caucásico, etc.), Es más la realidad indoeuropea de esta parte peninsular no difiere en nada de las demás regiones implicadas en la difusión del campaniforme y que forman parte del grupo atlántico del Bronce. Los viejos hidrónimos, considerados alteuropäisch por buena parte de los lingüistas, son referencia frecuente en todas estas regiones cuando están asociados a deidades o son directamente divinizados por estas gentes que conocemos como "celtas". Una asociación religiosa que procede precisamente de estas tradiciones atlánticas, Pero esto no sucede sólo con los hidrónimos, puesto que es relativamente frecuente en estas áreas denominadas celtas el uso de topónimos, antropónimos y etnónimos de esta misma procedencia arcaica (p.e. Pictones).

Dentro de esta tradición tenemos referencias gráficas del uso del carro y el caballo. Es cierto que podría proceder de cualquier civilización conocida, pero es más lógico pensar que fuesen introducidos por las gentes que dejaron su lengua indoeuropea en Iberia, justo en este cuadrante occidental denominado tradicionalmente como la "Hispania indoeuropea", con testimonios como la representación de carros tirados por caballos del petroglifo de Viladesuso (2500 aC). De hecho estas referencias gráficas aparecen en los mismos monumentos de regiones extrapeninsulares que tanto la arqueología local, la antropología como los diversos análisis genéticos relacionan directamente con Iberia. Precisamente cuando nos referimos a la población equina del norte de España la denominamos tecnicamente como "spanish celtic horse" (J. Cañón et al. 2000), un animal "con características morfológicas primitivas, no muy diferentes de la población ancestral", y que algunos especialistas afirman que se habrían introducido en algún momento de la Edad del Bronce.

El linaje R1b tiene su probable orígen en el norte de Anatolia, en el entorno del Cáucaso (Georgia, Armenia). El año 2010 significó un cambio importante en la interpretación de este linaje. Tres estudios diferentes (Balaresque, Myres y Klyosov) rebajarían la cronología de R1b (M269) en suelo europeo a unos 5000-4500 años. Se ponía fin al mito de un R1b paleolítico de orígen vasco que habría irrumpido en Europa tras el periodo postglacial.

También empezamos a conocer las diferencias genéticas entre las gentes del Occidente hispánico y los actuales descendientes de los ibero-aquitanos. La cronología de la presencia vasca en su actual territorio peninsular fue establecida por Klyosov (2010) en unos 2000-1500 años, una datación que prosigue a la mutación previa del marcador f49, mutación que Flores et al. localizan en los Pirineos hace unos 3000-3500 años, es decir, con la cultura de las urnas.

Por otra parte, L51 > L11 es determinante en el proceso indoeuropeizador y parece estar relacionado con la expansión del campaniforme desde la Pen. Ibérica. Sin embargo el antiguo pueblo ibero-aquitano, del que probablemente desciendan los vascos, no parece haberse expresado nunca en lengua indoeuropea ni tampoco fueron un centro dinamizador del campaniforme ni del Bronce Atlántico. Aquitania recibe influencias de los campos de urnas de Languedoc (llegados siguiendo el curso del Ródano), que en la Península no es indoeuropea.

Este podría ser uno de los rasgos esenciales que separan a ambas comunidades, diferencias que parecen reflejarse genéticamente, ya que se reporta al pueblo vasco al subgrupo M65 (S116), La menor frecuencia del marcador ibero-aquitano (= vasco) DF27, y la escasa o nula presencia de los más recientes subhaplotipos M153, L176.2 y M167/SRY2627 en el Occidente peninsular es una muestra más de esta ligera discontinuidad poblacional. Es por esta razón, junto a las lingüísticas, arqueológicas y antropológicas, por la que los genetistas aproximan a las gentes del Occidente peninsular con las poblaciones del Danubio medio.

Las propuestas de Brotherton et al. 2012, Brandt et al. 2013, Trofimova 2015, Nagy et al. 2015, Haak et al. 2015, Chang et al. 2015, establecen el carácter indoeuropeo (Yamnaya = kurgan) de R1b y nuevos testimonios de la difusión del Hg mitocondrial H1 desde Iberia durante el periodo campaniforme.

La película podría ser algo como esto. Al Occidente peninsular llegan, no se sabe muy bien cómo, gentes relacionadas con una numerosa y rápida expansión de pueblos kurgans, vía Danubio Medio. Se considera que la aparición de la cultura campaniforme tiene que ver con esta gente lingüísticamente indoeuropea. La difusión del campaniforme (y la subsiguiente etapa cultural del Bronce Atlántico) refleja una evidente estabilización cultural, social, económica, política, ideosincrática y sin duda también lingüística que se resuelve posteriormente en diferentes variedades regionales hasta desembocar en las sociedades históricamente conocidas del Hierro Final.

Previamente habrían llegado otras gentes a Europa Occidental, también portadores del haplogrupo R1b, cuya lengua no era indoeuropea y que conforma el sustrato que se detecta, por ejemplo, en la formación hidronímica de Alemania meridional, en la que se distinguen claramente tres eventos lingüísticos: uno preindoeuropeo, otro indoeuropeo que parece tener relación por una parte con la formación hidronímica primaria indoeuropea y por otra (si no se trata de la misma lengua) con un sustrato semejante al italo-celta (definido como alpino) y finalmente la presencia, más moderna, de la variante gala. Tal vez el R1b1 de Els Trocs (Cataluña), del Neolítico inicial, relacionado al parecer con el cazador-recolector, 500 años más viejo que el anterior, de Samara (Rusia), podría estar delatando este R1b no indoeuropeo. En este sentido, la paleoantropóloga suiza J. Desideri observa que la población megalítica peninsular no era muy diferente a la de los inmigrantes campaniformes.

También se habla abiertamente de preceltas y de lenguas no indoeuropeas en las Islas Británicas. Los análisis genéticos realizados vinculan muy estrechamente a los insulares con la población aquitano-vasca, dando sentido a una explicación sustrática para la pérdida del fonema p en "celta", uno de los fonemas más estables del sistema fonético indoeuropeo, que se deturpa en sus areas marginales (galo-británico, irlandés, germano). Que se resiste a caer en zonas de fuerte indoeuropeización como Bélgica o Nórica. Este fenómeno es visible también en Iberia, donde el fenómeno es más intenso en su parte oriental, al contacto con poblaciones de habla no indoeuropea y que carecían del fonema p.

Dejando a un lado los chismes, dogmas, complejos y demás zarandajas que hemos heredado de la historiografía oficial, la expansión vasca en territorio peninsular debe remitirse al periodo visigótico y carolingio. Estrabón todavía sitúa a los vascones en el entorno de los Pirineos.

Sin meterme en el meollo de la cuestión del artículo, que a mi me

excede, quería puntualizar un par de cosas sobre tu afirmación:

* Baiona es nombre ex

novo, con el que Afonso IX rebautizó la villa de Erizana cuando le

dio carta puebla, creo que en 1201

* Charrúa ''''arado; máscara

de carnaval'''' deriva del francés charrue idem, del latín vulgar

carruca, del celta *karros ''''carro'''' (Eligio Rivas. Dicionario

etimolóxico da lingua galega s.v.)

* Combarro es nombre

común, apelativo, no sólo topónimo, con variantes combairro <

combarrio, combarrizo. Significa ''''alpende, cobertizo'''', y está

relacionado con la palabra barra ''''cobertizo, armadillo, sobrado usado

como almacén''''. Coromines lo trae de un céltico *con-barro- (DCECH

s.v. barra). Hay un buen número de celtismos con -rr-, producido por

la asimilación de -rs- o el encuentro de dos erres: berro < Celta

*beruro-, carro < PIE *krs-o-; el gallego curro ''''corral'''' y el

castellano corro probablemente están relacionados con el latín

curvus y el celta *kurro- < *kur-so- ''''convexo''''.

* Carricoa < carricova

''''barranco'''', donde es difícil no poner el segundo término del

compuesto en relación con el gallego covo ''''hondo, cóncavo''''.

* El betacismo en gallego

y portugués del norte es reciente: en general la documentación

antigua, gallega y latina, diferencia bien b y v, y sólo a partir

del siglo XV la confusión de b/v es mayoritaria. Por otra parte,

recordemos que el portugués central y del sur, que derivan del

lenguaje llevado por colonos del norte en los siglos XII y XIII,

también gallegos, no es betacista. Véase Clarinda de Azevedo Maia

História do galego-português pp. 480-485.

* Sobre el substrato:

pestana < *pistanna es probablemente indo-europeo para Coromines

(y su p inicial no incita a considerarlo vasco, creo); veiga se

documenta en la edad media como vaika, lo que se parece muy poco al

vasco Ibai ''''río'''' (en la documentación medieval gallega b =/= v);

barro es para Coromines “voz prerromana, quizá más celtibérica

que ibérica”...

¡Saludos!

Hay 8 comentarios.

1